La guerre déclenchée par les Palestiniens en septembre 2000, pendant les pourparlers entre Barak, Arafat et Clinton, je l’ai passée à Jérusalem, ma ville, cette mosaïque complexe et unique où Juifs et Arabes, musulmans et chrétiens, laïcs et orthodoxes, Arméniens, Ethiopiens, cohabitent avec des pèlerins venus du monde entier. Mon appartement est situé dans un quartier résidentiel. Que ce soit le matin, lorsque j’écrivais, ou pendant les heures que j’y passais avec mes filles, j’y ai vécu deux ans de terreur permanente, deux années pendant lesquelles l’état des sociétés israélienne et palestinienne s’est gravement détérioré. C’est dans ce même appartement que j’ai vu le rêve de paix virer au cauchemar. Avec effroi, j’ai vu et entendu la « guerre pour l’histoire » relatée par voie écrite, radiophonique ou électronique, placer l’affrontement global entre l’islam, le christianisme et le judaïsme au premier plan d’une nouvelle et complexe scène triangulaire. Issus des profondeurs de l’affrontement théologique et de ses précipités mythiques, les termes de cette guerre féroce ont préservé leur caractère extrémiste, en empruntant des formes diverses ou des voix étouffées qui se manifestaient entre les moments de violence explosive.

La « guerre pour l’histoire » reformule chaque jour et chaque événement en fonction de ses propres besoins. Si, d’une certaine réalité, elle décide de faire une « histoire », elle empêche une autre de le devenir. Or, au bout de ces deux années et malgré la vague de terreur qui a déferlé sur le monde, la vie en Israël, la vie quotidienne au cœur de cette guerre de terreur, n’a pas encore trouvé son expression sous forme d’« histoire » [story]. Ce qui suscite des comparaisons inquiétantes : en premier lieu, avec la guerre du Golfe et la banalisation, au nom de la stratégie, de l’histoire d’Israéliens assis dans des pièces colmatées se protégeant des Scuds et d’éventuelles armes biologiques ou chimiques derrière une grotesque feuille de plastique fixée au chatterton et puis, en second lieu et lorsque le pessimisme l’emporte, l’occultation de la Shoah, de l’extermination des Juifs d’Europe.

C’est pourquoi il nous faut avant tout « porter témoignage ». Et ceci, malgré deux difficultés manifestes : d’abord, il y a dans toute démarche de ce type une inévitable cécité univoque, ensuite, témoigner quand le « témoin » ou le « martyr » — suivant l’étymologie grecque — se trouve au centre de la « guerre pour l’histoire », c’est imposer que le témoignage se dise en termes de souffrance et de martyre : difficile, dans un tel contexte, de décrire le quotidien d’une autre lutte pour survivre.

Comment donc relater deux années de peur permanente ? De spéculations incessantes ? Quelle est l’heure la moins dangereuse pour se rendre au supermarché ou, en d’autres termes, le moment le moins « payant » pour y envoyer un kamikaze ? Faut-il aller dans le café gardé par un homme armé, ou avoir peur qu’un terroriste tire de l’extérieur ? Peut-on se rendre au centre-ville, malgré les attentats de la veille et ceux de la semaine dernière ? L’Arabe en blouson renflé qui s’approche du bus est-il un kamikaze ? Et d’ailleurs, à partir de quand me suis-je mise à soupçonner des innocents ? Et lorsque je n’en peux plus et que j’ai besoin de me détendre, oserais-je aller dans la vallée, voir des fleurs sauvages ? Ou est-ce que, là aussi, un terroriste sera tapi, à l’affût ?

Comment exprimer la peur qui vous saisit lorsque les sirènes des ambulances « vrillent » la rue ? Une. Deux. A la troisième, je tends la main vers la radio pour écouter le flash-info. Six, sept, dix tués. Et puis l’attente anxieuse des noms égrenés. Il s’agit peut-être d’un parent, d’un ami, d’une amie d’ami — qui sait ? Tout est plausible dans un pays aussi petit. Lire les histoires de ces vies interrompues. Puis, déjà, une nouvelle « attaque ». Et puis une semaine de calme. Et la peur, cédant devant la routine qui vous étreint immédiatement. Le soir, autour de la table de la cuisine, nous sommes tout simplement contents de dîner ensemble. Comme dans le dessin humoristique où une baby-sitter en casque et gilet pare-balles déclare joyeusement aux enfants affublés du même attirail : « — Les enfants, ce soir, on sort ! — Super, et on va où ? — Sur le balcon ! » Et puis, au bout d’un jour ou deux, de nouvelles scènes d’horreur. J’en parlais avec Aharon Appelfeld, après un des attentats : « C’est comme dans le ghetto, il y a chaque jour de nouveaux tués », me dit-il.

La peur, permanente. Pour soi, et davantage encore pour ses enfants. Depuis le début de la guerre, nos deux filles se déplacent uniquement en taxi car l’autobus, le moyen de transport le plus populaire, est devenu la cible privilégiée des terroristes. Un autre dessin humoristique représente les passagers d’un autobus, face contre terre, embrassant le sol de la gare routière pour manifester leur gratitude d’être arrivés sains et saufs. Deux raisons nous ont convaincus de ne pas restreindre notre budget-taxi : d’abord ne plus avoir peur lorsque les filles et leurs camarades à l’arrêt d’autobus constituent une cible parfaite pour les terroristes, ensuite réduire la durée des trajets dans une potentielle machine infernale. Que dire de l’épouvante qui nous saisit à leur moindre retard ? L’été dernier, par exemple. Ma fille aînée se trouvait à la bibliothèque de l’université hébraïque lorsqu’une bombe a explosé dans la cafétéria. J’ai reçu son coup de téléphone : — « Maman, je vais bien » — sur mon téléphone mobile avant que la radio du taxi ne claironne le grand nombre de tués. Néanmoins, à la maison, je me suis effondrée après son second coup de fil. Le lendemain, elle a éclaté en sanglots en apprenant la mort de deux de ses camarades. Et ce n’est qu’à la fin des vacances d’été qu’elle m’a appris qu’une de ses camarades de cours, récemment immigrée de Russie, avait été grièvement blessée et demeurait paralysée.

Mais la « guerre pour l’histoire » dans l’ « Intifada-Al-Aqsa » atteignit son apogée grâce à la manipulation des concepts du « shahid-martyr » et de la souffrance. Les médias, artisans de l’opinion publique occidentale, firent du shahid-kamikaze un martyr sacré. Suivant une dichotomie manichéenne entre le bien et le mal absolu, noyau de la notion chrétienne du martyre, le shahid-martyr inspire instinctivement des sentiments d’admiration et de compassion, alors que celui qui est « responsable » de ses souffrances et de sa mort (même s’il est innocent) subit un processus de diabolisation.

Pendant d’atroces heures d’insomnie une question me taraude : ai-je le droit d’élever mes filles ici, dans cet environnement de guerre ? S’agit-il de la minute ultime, celle dont nous pourrons rétrospectivement dire que nous sommes partis à temps, alors que ceux qui sont restés l’auront payé de leur vie ? Je tiens des conversations imaginaires avec ma mère, survivante des camps de la mort, aujourd’hui décédée. Pourtant, le lendemain matin il faut bien se lever et sourire pendant que les filles vaquent aux occupations d’une journée ordinaire.

Mon isolement s’aggrave encore devant le spectacle des parades organisées en l’honneur des « attaques victorieuses », en voyant ces rangées successives de foules enflammées, habillées en shahids et qui s’époumonent : « Mort à Israël ! » Ils défilent à Gaza, à Rafiah, à Jenine et dans le monde musulman, mais en Europe aussi on manifeste contre Israël. A l’Ouest, des responsables politiques, de droite comme de gauche, des intellectuels, des artistes, des écrivains (y compris Saramago) condamnent la politique israélienne, on lance des appels au boycott des produits israéliens, des intellectuels et des universitaires, certaines universités s’empressent de rompre toute relation avec Israël.1

Comment décrire ce piège affectif et moral, pivot d’une guerre entre deux populations dressées l’une contre l’autre pendant deux années, au cœur de ce conflit qui ne connaît pas (du moins dans la conscience israélienne) d’opposition entre le bien absolu et le mal démoniaque, en particulier à Jérusalem, ce tissu vivant d’une si extrême complexité. Un instant de gaieté partagé avec un chauffeur de taxi arabe, et la joie d’avoir ri : une victoire essentielle, en un sens. Et puis le désespoir d’apprendre que les auteurs de l’attentat contre la cafétéria de l’université avaient travaillé pendant de longues années comme plâtriers à Jérusalem.

Comment rendre compte d’une guerre de terreur qui se mène au sein d’une population civile mêlant vétérans et émigrants de fraîche date, travailleurs étrangers et Arabes, colons et pionniers, gens de gauche et gens de droite ? Une guerre qui ne fait aucune différence entre ses victimes. Dont l’objectif est de déchirer le tissu de la vie. Et comment exprimer la ténacité de ceux qui tentent de sauvegarder la trame fragile de leur société ? Tout fait question : ouvrir les magasins du centre-ville, même réparés après deux, trois explosions. Continuer d’étudier, d’enseigner. Jouer d’un instrument, danser. Continuer d’acheter des livres, d’écouter de la musique, d’aller au théâtre. Préserver ce qui est précieux, intime. Il s’agit d’un long combat pour survivre qui rappelle le Londres du Blitz, un combat pour la vie.

La profondeur de ma déception devant la faillite du processus de paix, je ne peux en parler qu’à la première personne et depuis Jérusalem, là où, à la stupéfaction de mes amis de Tel-Aviv, je me suis installée après mes études effectuées à Paris. Pourquoi donc quitter la ville « sexy » pour l’Eros de cette « ville-femme »2 ? Je me suis intégrée à cette communauté d’écrivains et d’artistes qui, chacun à sa manière, expriment l’unique réalité de Jérusalem, leur ville. Grâce à mes livres et à mon travail théâtral, j’ai aussi formé des générations de jeunes metteurs en scène de théâtre, y compris des Palestiniens. Comme on m’a inculqué l’idée que la foi dans l’humanité et dans l’art permet de traverser les périodes sombres, j’ai un respect naturel pour les Arabes et pour les aspirations nationales des jeunes Palestiniens. Je crois (que ce soit dans l’esprit des Prophètes ou par pure naïveté) que le respect de l’altérité peut être une composante des histoires nationales. J’ai aidé mes étudiants Palestiniens à mettre en scène leurs histoires et j’ai suivi leur itinéraire dans les théâtres qu’ils ont fondés à Jérusalem, Ramallah ou Bethléhem. Même le quotidien des études et de la création collective était, en soi, un théâtre fascinant.

Pendant l’hiver 1991, et malgré la guerre du Golfe, la classe de mise en scène de l’Ecole du théâtre visuel n’a jamais cessé de fonctionner. L’un de nos étudiants, Khamal, gracieux acteur originaire de Jérusalem-est, incarna cette année-là un inoubliable Firs dans La Cerisaie de Tchekhov et présenta une lecture en arabe de l’histoire de Sarah, Isaac, Agar et Ismaël tirée du Coran. Mais un jour, à la fin de la guerre, un terroriste palestinien poignarda un élève de lycée, ce qui précipita dans la rue une foule juive en furie. Comme il fallait que Khamal rentre chez lui, la secrétaire et les étudiants s’inquiétèrent pour son sort et le cachèrent dans leur voiture. Je travaillais également avec Ibrahim, jeune intellectuel originaire de Gaza, et avec Raeda, actrice chrétienne et metteur en scène originaire de Beit Jalla. Nous avons tous senti, à ce moment-là, dans le milieu théâtral, que les relations inter-communautaires s’altéraient. Le caractère populaire de la première Intifada (1987- 1991) avait ébranlé la société israélienne. Malgré les discussions orageuses qui accompagnèrent les pourparlers de Madrid et les Accords d’Oslo pour atteindre leur paroxysme au moment de l’assassinat de Rabin, en dépit de la poursuite des colonisations et des violations répétées des accords, un double sentiment grandissait dans la société israélienne, à gauche comme à droite : d’une part, la conscience des droits du peuple Palestinien et, de l’autre, la nécessité de mettre en œuvre un nouveau « plan de partition » remplaçant celui que les dirigeants Palestiniens et les Etats arabes avaient rejeté en 1947.

Pendant le printemps 1994, moment riche en espoir de paix, Ibrahim peignit l’affiche pour Roméo et Juliette, présenté dans une coproduction judéo-arabe du théâtre Khan et du théâtre de la Casbah de Jérusalem. A ce moment-là, les dirigeants Palestiniens revinrent d’exil, l’Autonomie palestinienne fut établie dans la bande de Gaza et à Jéricho, la société israélienne s’épanouit, absorbant un million de réfugiés venus de l’ex-Union soviétique et la quasi-totalité de la communauté juive d’Ethiopie. Pourtant, lorsqu’en mars 1996 la télévision israélienne m’invita à enregistrer une émission consacrée à Khamal, le ciel s’obscurcissait déjà. Cet automne-là, l’assassinat de Rabin déchaîna le courroux de la société israélienne. De l’autre côté, à Jénine, au moment de la passation des pouvoirs entre l’armée israélienne et l’Autorité palestinienne, une foule en furie lança des appels à la guerre Sainte et à la conquête de Jaffa et Haïfa. Ibrahim nous fit peu à peu part d’incidents liés à des problèmes de corruption concernant Gaza.

L’enregistrement était fixé à 10 heures. A 7h 30 ce matin-là, une bombe explosa dans un autobus à Jérusalem. Une semaine plus tard, un autre attentat mortel survint à Jérusalem, puis au Centre Dizengoff de Tel-Aviv. Des dizaines de morts, des centaines de blessés. À partir de ce moment-là, l’Histoire se mit en place, avant ou après les actes terroristes qui amenèrent au pouvoir Netanyahu, immédiatement diabolisé dans les pays arabes et les milieux libéraux3 occidentaux. Mais ce matin-là, nous nous sommes encore efforcés de préserver le respect et la foi que nous avions pour et dans le théâtre.

Au fur et à mesure que les années de l’Autonomie s’écoulaient, la distance se creusait. « Nous sommes à un moment historique différent, disaient certains, la société israélienne en est au stade de l’autocritique, du “post-sionisme”. Eux sont encore en train d’écrire l’histoire palestinienne, pour l’élaborer ils ont besoin de termes d’opposition sommaires. » Cela me laissait perplexe. Fallait-il, à partir de ce moment-là, fermer les yeux sur le glissement de la parole vers la propagande ? Ou devant la mobilisation manipulatrice de la souffrance ? Fallait-il que je justifie les dérobades de mes collègues prétendant que « la coopération avec les artistes Israéliens n’est pas de mise en ce moment » ? Fallait-il accepter le rôle du « méchant » par abnégation et « bienveillance », donc adopter une attitude nécessairement paternaliste ? En ce qui me concerne, un collègue est un collègue est un collègue.4 Sans vision complexe, sans ironie, sans autocritique ou empathie, il n’est pas d’art, il n’est que propagande. J’attendais des jours meilleurs.

Mais en 1999, Barak fut porté au pouvoir par un vote massif en faveur de la paix. Ce qui n’inversa pas la tendance. Loin d’inaugurer une période de calme et d’apaisement, le retrait des troupes israéliennes du Liban précipita l’arrivée de réfugiés Palestiniens venus par autobus entiers des camps libanais pour lancer des pierres sur Israël — y compris le « réfugié » Edward Saïd qui prit la peine de venir de New-York pour jeter la sienne. La presse égyptienne publia des attaques effrénées contre Israël, on entendit parler d’« incitations à la haine » dans le système éducatif palestinien, des bruits couraient sur les forces armées. Pourtant, la corruption qui gangrenait l’Autorité palestinienne ne choquait pas, non plus que les photos d’enfants entraînés à devenir shahids, pas plus d’ailleurs que la politique économique semi-officielle qui fournissait à l’Autorité palestinienne des véhicules israéliens subtilisés. Une fois encore, nous nous efforcions d’expliquer ces événements par l’oppression exercée sur la population, le développement de la colonisation et les violations répétées des accords par Israël. Nous nous disions que tout ceci faisait partie de l’histoire [story], qu’il nous fallait faire preuve de respect, de patience. On accompagnait les bons vivants5 de Jérusalem dans les jazz-clubs de Ramallah, on se réjouissait à l’approche du nouveau millénaire, on suivait les hordes de touristes qui envahissaient la ville lors de la visite papale. Moi, je gardais le contact avec Raeda, et, grâce à l’intimité qui caractérise les femmes artistes, notre association perdurait en résistant à l’attraction exercée par le phénomène de victimisation, Raeda par sa mise en scène de The Temple of the Valley of Hell (Le Temple de la vallée de l’enfer) et moi-même par mon roman The Name.6 Nous conservions le contact grâce au théâtre d’enfants qu’elle avait créé à Beit Jalla et à sa carrière florissante.

Mais la pression monta au cours de l’été 2000. En août, pendant les pourparlers de Camp David et peu avant la mort de Yehuda Amichai, celui-ci signa une pétition s’opposant à la destruction des objets juifs découverts par les Palestiniens dans les fouilles archéologiques du Mont du Temple. En septembre, la visite grandiloquente (mais non illégale) de Sharon au Mont du Temple servit de prétexte au déclenchement de l’attaque armée palestinienne, conduite par les forces armées de l’Autorité palestinienne (la Force 7, Les Brigades d’Al-Aqsa et le Tanzim) en coopération avec des organisations terroristes (le Hamas et le Jihad islamique). En octobre, Arafat appelait un million de shahids à descendre sur Jérusalem.

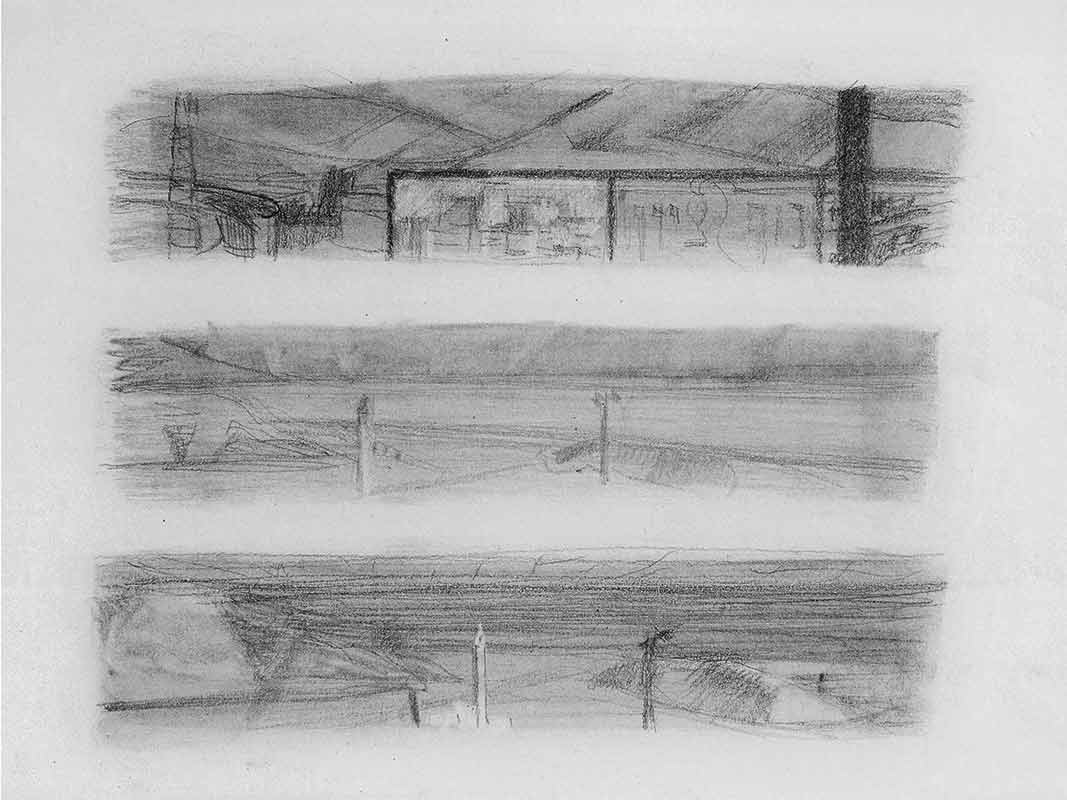

À l’automne 2000, les Palestiniens prirent Jérusalem pour cible et en particulier Gilo, quartier situé au sud de la ville. Les forces armées de l’Autorité palestinienne de Bethléem se réfugièrent au village de Beit Jalla pour tirer sur Gilo, l’armée israélienne répliqua. La vie des habitants de ces deux communautés séparées par une vallée verdoyante vira au cauchemar. Les habitants de Gilo tentèrent de minimiser leurs craintes et de vivre comme à l’accoutumée. « Et alors, s’ils tirent ? » plaisantait-on. « Le seul problème c’est si la cuisine est orientée au sud et que le réfrigérateur se trouve à côté de la fenêtre. Bon, à ce moment-là, on peut se baisser pour sortir quelque chose. Mais le problème, évidemment, c’est s’il faut sortir du schnitzel du congélateur… Mais qui donc a dit qu’il fallait manger du schnitzel ? ! » Dans l’école de ma fille cadette, où beaucoup d’enfants habitent Gilo, j’ai surpris cette conversation : « Et toi, comment tu vas rentrer chez toi ? Ils tirent sur ta rue ! » demandaient les enfants à une petite fille. Celle-ci tenta d’éluder la question, assurant qu’il ne s’agissait pas de sa rue, puis, finalement, avec un haussement d’épaules, elle lança : « Et alors ? Je descendrai du bus et je filerai en courant. De toute façon, je suis tellement maigre qu’ils pourront pas m’atteindre. »

Un grand nombre de résidents de Beit Jalla, minorité chrétienne aisée, avait déjà quitté le quartier sous les pressions exercées par les musulmans. Ceux qui restaient furent transformés en otages, coincés entre les deux lignes de tir. Raeda ! pensai-je avec anxiété, mais j’avais peur de lui téléphoner, de la compromettre, de l’exposer au danger. Quand, finalement, je réussis à la contacter, je lui dis: « Tu me fais penser à ma famille qui vivait en Union soviétique, pendant des années nous n’avons pas osé la contacter. » Elle rit avec embarras et dit que son Théâtre d’enfants avait été touché par un tir de mortier mais qu’ils continuaient les représentations. « Il nous faut des heures de mobilisation pour que les représentations aient lieu, nos enfants sont traumatisés », dit-elle. « Très bien », la félicitai-je avec une fierté toute professorale. J’avais confiance en elle, j’espérais qu’envers et contre tout elle maintiendrait son engagement pour un théâtre d’humanité, même s’il s’accompagnait d’un message national, et sans incitation à la haine. Je lui proposai de travailler ensemble sur une pièce pour enfants entre Gilo et Beit Jalla ou d’organiser une séance de lecture pour nous-mêmes les femmes. Mais elle s’excusa. « Ce serait de la »collaboration » », dit-elle avec une certaine ambiguïté, politiquement et théâtralement parlant. Par la suite Raeda se rendit en Amérique et la violence poursuivit son escalade. Lorsque nous nous revîmes au printemps, quelques jours après l’attentat qui tua tous ces jeunes gens au club Delphinarium de Tel-Aviv, Raeda arriva au festival de Jérusalem munie de papiers d’identité israéliens. Nous nous sommes embrassées avec chaleur. « Nos enfants sont traumatisés. C’est terrible », dit-elle avec émotion. « Je l’imagine aisément », dis-je avec empathie, et je tentai de poursuivre : « Les nôtres aussi… » Mais elle n’écoutait pas, elle ne voulait pas de cette empathie. « Nos enfants sont traumatisés », répéta-t-elle, et cette fois ses paroles avaient la dureté d’un slogan. Dans les coulisses, elle ne présenta pas ses amis milanais, venus soutenir le théâtre palestinien, à ses professeurs de Jérusalem.

Mais Raeda (doublement vulnérable comme chrétienne dans un milieu musulman et en tant que femme dans une société mâle militarisée, du moins c’est ainsi que l’ai perçue) ne fonctionnait pas dans une bulle ou sur une simple scène locale. Jamais elle n’en serait arrivée là sans la politique palestinienne, sans le silence des intellectuels, sans l’absence de mouvement pour la paix, sans l’absence de condamnation de la violence, des assassinats, des attentats-suicides. Seules retentissaient les accusations exaltées d’Hanan Hashrawi ou les tièdes déclarations d’apaisement destinées uniquement à la société israélienne et non à la consommation intérieure. Ce n’est que lorsque la violence des attentats-suicides commença de menacer les intérêts palestiniens qu’ils prononcèrent leurs premières condamnations, mais simplement en termes tactiques. Pour le public occidental européen, Raeda et les enfants Palestiniens, en particulier les chrétiens, avaient une fonction de victimes souffrantes et crucifiées. Dans cette représentation proche d’un mystère médiéval, l’Israélien, le Juif, représentait un personnage stéréotypé qui n’inspirait pas d’empathie. Les études de Raeda et ses relations de camaraderie avec les Israéliens ne correspondaient pas à l’image désirée. Dans les coulisses, on était revenu au mythe simplificateur manichéen. Disparue, la distanciation brechtienne, disparu le partage du destin si complexe que nous avions vécus en enregistrant l’émission avec Khamal.

Dans le cadre de ces cultures anciennes, adeptes du sacrifice humain rituel, le sacrifice d’Isaac représente une révolution radicale instituée par le judaïsme. Le couteau levé ne s’est pas abaissé : au lieu d’exécuter son fils, Abraham a sacrifié un bélier. Evénement fondateur qui interrompt l’élan sacrificiel, auquel il substitue le principe de l’échange et du symbolisme entre l’homme et Dieu. Le sacrifice du fils aîné, de la plus belle fille de la famille ou du benjamin de la communauté, cède la place au sacrifice animal, le premier né est racheté par l’offrande d’une prière expiatoire, par l’expression de la foi et le désir de se rapprocher de Dieu.

Au cours de l’hiver 2002, une victoire palestinienne paraissait possible. La position d’Arafat était encore intacte, malgré la capture du Karin A avec sa cargaison d’armes et la révélation de l’existence de contacts directs entre l’Autorité palestinienne et les terroristes. En Europe, les condamnations d’Israël s’enclenchaient mécaniquement dans la bouche des hommes politiques et des organisations partisanes du boycott. Produits d’un piège machiavélique, les appels au calme — issus du camp de paix israélien et du mouvement des objecteurs de conscience — étaient considérés comme des signes de faiblesse et immédiatement suivis d’un regain d’actions terroristes.

En mars 2002 — « le mois sanglant » comme on l’appelle maintenant —, la terreur frappa sans relâche le cœur même de Jérusalem. Un samedi soir, la nouvelle éclata qu’un kamikaze s’était fait exploser dans le quartier ultra-orthodoxe de Beit Israël. Les images de Juifs en caftans et streimels firent resurgir la peur des pogroms dans le subconscient national. Le samedi soir suivant, une explosion secoua notre maison, en même temps que des hurlements des sirènes explosaient sur l’écran et que nous apprenions l’attentat-suicide dans un café branché, le « Moment ». Douze jeunes massacrés. Ainsi volait en éclats la dernière période de calme que nous avions imaginée dans les rues de notre quartier paisible. Le lendemain, j’accompagnai ma fille à son cours de violon pour lui éviter de découvrir seule le site de l’explosion, les ruines, la foule, les caméras de télévision, les clients du café, la mère du barman sauvé parce qu’à ce moment-là il s’était penché pour ramasser une bière. Les gérants des clubs, ceux qui continuent à faire danser des jeunes dans les bastions de la laïcité, distribuaient des autocollants proclamant : « “Le Moment” ne doit pas s’arrêter ». À leur manière, ils préservaient leur santé mentale à coup de café-croissants, comme l’écrivit Ari Shavit dans Ha ‘Aretz le lendemain. Il se fit immédiatement accuser de se complaire dans l’autolamentation au lieu de protester contre « les crimes de l’armée » ou contre les « colons ». Faire taire la douleur et museler l’empathie, imposer le silence à soi et à l’autre, attitude de violence caractéristique de la rigidité de la Gauche.

La violence nous a poursuivis jusqu’à Paris où nous avons passé la Pâque : des douzaines de blessés, vingt-trois morts dans un attentat perpétré lors d’un Seder dans un hôtel de Netanya, un attentat mortel à Haïfa, une femme kamikaze dans un supermarché de Jérusalem. En France des synagogues incendiées, l’incitation à la haine portée à son summum, la communauté juive paniquée. Pendant que nous volions vers Paris, des passagers, membres d’une délégation française propalestinienne, passèrent leur temps à scander des slogans. Au moment de quitter l’avion, quelqu’un leur répondit en faisant état du million de victimes de la guerre d’Algérie. Après un instant de silence leur réponse arriva, marquée d’une culpabilité standard postcoloniale : « Mais alors, vous aussi, vous partez, comme les Français ? » « Pour où ? Pour Auschwitz ? » ai-je crié. Ils ont éclaté de rire : « Celle-là, on la connaît ! » Dans la queue pour le contrôle des passeports, deux Juifs orthodoxes me chuchotèrent : « Madame, vous ne devriez pas les provoquer. » Et puis, le lendemain de l’attentat du Seder, un chauffeur de taxi parisien me fit l’éloge dithyrambique du « courage » dont avait fait preuve ce kamikaze « désespéré », discours marqué par une fascination pour la force aux connotations vertigineuses. Et tandis qu’Hubert Védrine stigmatisait Israël, des appels à l’assignation en justice d’Ariel Sharon succédaient aux déclarations antisémites, aux manifestations anti-israéliennes, aux pétitions contre des universitaires, contre des Israéliens de gauche. Nous rappelant, si besoin est, à quel point la haine envers l’Etat d’Israël et les Israéliens, au même titre que l’antisémitisme, n’a rien à voir avec ce que font les Juifs mais bien avec le fait même de leur existence. Seule une (courageuse) poignée d’amis refusa de tourner le dos aux nouveaux parias que nous étions devenus et nous exprima sa solidarité.

À notre retour à Jérusalem, nous avons retrouvé une société traumatisée faisant face à une société sombrant dans la barbarie collective du suicide par amour du meurtre. Les Palestiniens se portaient volontaires pour les attentats-suicides à un rythme que ne pouvait plus suivre la fabrication des ceintures explosives. Ces shahids-martyrs constituaient l’élite des combattants palestiniens. Leurs familles touchaient des primes, les intellectuels et les dirigeants Palestiniens faisaient l’éloge de leurs actes mortifères et, fait plus grave encore, complètement en rupture avec la tradition musulmane, des femmes devenaient shahids. Les mères en arrivaient même à bénir la mort de leurs fils. Dans le rituel sacrificiel qui se mettait en place, Agar n’élevait plus la voix et ne versait plus de larmes, Sarah ne mourait plus de chagrin devant le « sacrifice d’Isaac », comme le raconte le Midrash. Avec le silence des mères disparaissait le dernier garde-fou. De déviance, le meurtre devenait normalité.

Seule la force pouvait s’opposer à cet assaut de barbarie. C’est pourquoi, après sept ans d’autonomie et dix-sept mois de représailles militaires limitées, l’armée israélienne pénétra de nouveau dans les villes palestiniennes. Il revenait, ce cauchemar que nous avions cru terminé ! Le processus de paix se délitait, une fois encore une armée affrontait une population civile, des tanks parcouraient les rues, des soldats entraient dans les maisons, des villes étaient en état de siège. Et ce va-et-vient, jour après jour, entre les attentats passés et à venir, entre la frayeur pour la sécurité des soldats israéliens et l’horreur et la honte devant les souffrances et la mort des Palestiniens. Et une fois de plus, jour après jour, les attentats sanglants, le deuil.

Simultanément la « guerre pour l’histoire » continuait. Depuis l’offensive palestinienne de l’automne 2000, l’appel à l’imagerie religieuse et mythique faisait partie d’une stratégie délibérée. Les connotations religieuses des termes étaient activées sur la scène triangulaire mythique en fonction des publics visés, palestinien, israélien ou occidental. Elles étaient mises en avant ou, au contraire, travesties sous une terminologie humanitaire ou nationale, en fonction de considérations tactiques. Vis-à-vis de la sensibilité chrétienne et occidentale, cette armée palestinienne, offensive et organisée était présentée comme une explosion de révolte populaire conduite par des enfants jeteurs de pierres. Mais il apparut rapidement que derrière ces enfants se trouvaient les forces armées palestiniennes échangeant des tirs avec l’armée israélienne, et derrière celles-ci les habitués des cafés qui continuaient à boire et à fumer, et en leur compagnie, enfin, les équipes de télévision affairées à transmettre le plus vite possible des images en direct (comme l’a montré Thomas Friedmann dans le New York Times). Pourtant, même l’évidence de cette mise en scène soignée n’affaiblit en rien l’impact des images diffusées. En termes de sémantique nationale, David affronte le guerrier Goliath (par une appropriation du récit biblique inversé), en termes de mythologie religieuse, l’innocente victime est à nouveau crucifiée par les Juifs. Dans la sémantique historique et mythique, l’enfant palestinien se substitue à l’enfant juif comme victime de la Shoah.

Cette image a été forgée au début des batailles qui ont entouré l’histoire déchirante de Mohamed Dura, tué près de son père lors d’un échange de coups de feu entre Israéliens et Palestiniens dans la bande de Gaza. Elle illustre le processus de mythification analysé par Shmuel Trigano dans L’Ébranlement d’Israël. Les secondes atroces que dura la mort de Mohamed Dura devinrent un « spectacle », la télévision française les diffusa en boucle, sans aucun contexte ni vérification de la provenance des tirs, elle affirma la responsabilité absolue des Israéliens dans ce qui était donc une attaque délibérée (mensonge, comme il fut démontré plus tard). Ces images effroyables, transformées en double icône, chrétienne et musulmane, inondèrent Internet pendant plusieurs mois. Un poème, composé à la mémoire de Mohamed Dura par le poète Palestinien Mahmoud Darwish, reprend des expressions tirées de Sur le massacre de Bialik, poète national hébreu, poème composé après le pogrom de Kishinev. La traduction en hébreu du poème, publiée immédiatement et sans aucun commentaire critique dans le supplément littéraire d’Ha’Aretz, exprimait une appropriation idéologique de la mort et l’intériorisation de la violence mythique par une identification à l’ « Autre », une délégitimation et un rejet du « Je » et de son histoire.

La transformation de la Bethléem chrétienne et de Beit Jalla en bases de tir braquées sur Jérusalem-sud, source inévitable de tirs de représailles, relevait d’une mise en scène destinée au public occidental. La simple présentation du décor de Bethléem et de l’église de la Nativité suffit à assimiler les tirs israéliens au « massacre des innocents » perpétré par Hérode. En juillet 2001, cette mutation mythique de l’histoire reçut le « baptême » du Pape en visite à l’église en ruines de Kuneitra sur les hauteurs du Golan. Son hôte, le président syrien Assad, lança un appel à la guerre Sainte contre Israël, « agent de la souffrance palestinienne et des tourments de Jésus ». Le Pape n’émit aucune protestation et le Vatican ne condamna pas ces propos. Au mois d’août de la même année, à Durban, Israël devint la cible privilégiée d’une explosion de haine qui détourna la conférence tout entière de ses objectifs premiers, révélant à quel point les valeurs-phares des droits de l’homme, le postcolonialisme et l’antiglobalisation (marquées d’une sensibilité néo-chrétienne), sont perverties lorsqu’elles s’allient aux manifestations caractéristiques de l’antisémitisme. (Cela nous avertit également du danger que représente la propagation de l’antisémitisme occidental chrétien — voir la popularité montante des Protocoles des Sages de Sion dans le tiers monde et le monde musulman —, non seulement parce qu’elle constitue une menace contre Israël et les Juifs, mais aussi parce qu’elle s’exprime dans les affrontements avec l’Ouest et les Etats-Unis alors assimilés aux « Juifs »).

Mais la « guerre pour l’histoire » dans l’« Intifada-Al-Aqsa » atteignit son apogée grâce à la manipulation des concepts du « shahid-martyr » et de la souffrance. Juste après le début de la guerre, Arafat exhorta « un million de shahids à se mettre en marche pour la libération d’Al-Kuds ». S’adressant à un public musulman, il déclara que le conflit israélo-palestinien était une guerre sainte dans laquelle le combattant national, le shahid servait d’archétype capable de soulever et d’enflammer aussi bien les masses que les intellectuels musulmans. Les médias, artisans de l’opinion publique occidentale, firent du shahid-kamikaze un martyr sacré. Suivant une dichotomie manichéenne entre le bien et le mal absolus, noyau de la notion chrétienne du martyre, le shahid-martyr inspire instinctivement des sentiments d’admiration et de compassion, alors que celui qui est « responsable » de ses souffrances et de sa mort (même s’il est innocent) subit un processus de diabolisation. Les colons ont constitué la cible suprême de ce processus de déshumanisation et de diabolisation (à l’Ouest comme dans certains milieux israéliens). Ils en ont été les boucs émissaires, chargés de la culpabilité et de la fatalité absolues (indépendamment du statut des colonies ou de la violence exercée par certains colons). « L’erreur tactique » des Palestiniens envoyant des shahids attaquer des cibles situées à Tel-Aviv, Haïfa ou Netanya est bien parvenue à faire naître le sentiment d’un destin partagé dans la société israélienne, mais dans les médias internationaux, ce sang-là pouvait encore être versé impunément. Seuls les attentats perpétrés à l’Ouest, en commençant par ceux du 11 septembre, ont semblé ternir l’auréole de martyrs, tandis qu’on persistait néanmoins à faire silence sur les shahids palestiniens.

Après le 11 septembre, les shahids palestiniens se sont multipliés, le soutien que leur apportait le monde musulman s’est encore renforcé. En Europe, leur position n’a même pas été ternie après la mise hors la loi par l’Amérique de plusieurs organisations terroristes palestiniennes. La mise en scène et la manipulation de l’image du martyr atteignirent leur apogée dans ce qu’on pourrait appeler la « calomnie de Jénine », l’accusation de meurtre rituel.

En avril 2002, les forces palestiniennes se retranchèrent dans les ruelles peuplées du camp de réfugiés de Jénine, connue comme la « capitale de la terreur » dont les habitants furent transformés en « boucliers humains ». Pour tenter de réduire l’impact des attaques sur la population civile, l’armée israélienne choisit de ne pas attaquer par voie aérienne mais de se battre maison par maison. Vingt-trois soldats israéliens trouvèrent la mort dans la bataille. Mais dans la « guerre pour l’histoire », on donna aux réfugiés palestiniens le rôle de shahids ou de condamnés à mourir en victimes d’un massacre organisé. Les cours de leurs maisons étaient minées, leurs portes étaient piégées, mais ils ne pouvaient qu’être les « martyrs » créés par les machines de relations publiques, les héros torturés de la « guerre pour l’histoire ». Juste après le début des opérations, des informations annoncèrent le « massacre cruel de milliers de réfugiés palestiniens ». Diffusées pendant les combats, ces nouvelles étaient accompagnées de « descriptions de l’horreur » ne faisant grâce d’aucun détail. Cependant, même lorsque ces « informations » furent réfutées et que de ces milliers de corps, il n’en resta que cinquante-deux, même lorsque les « cadavres » des processions funéraires organisées se levèrent, la calomnie du « massacre de Jénine » continua de nourrir les descriptions imaginaires des médias. Même le rapport d’une commission d’enquête de l’ONU, qui établit la réalité des faits, ne fit pas taire cette calomnie. Bien au contraire, celle-ci ne fit que se répandre. Le film Jénine, Jénine, de Mohamed Bakri (star arabo-israélienne du cinéma et de la scène israéliens) est un film de propagande corrosif déguisé en documentaire. Des images de cadavres disposés comme s’ils avaient été « extraits des ruines de Jénine », des images de bâtiments hospitaliers imaginaires présentés comme détruits par des tirs d’obus, accompagnent les poignants récits fabriqués qui donnent au film sa dimension humaine. L’Europe lui fit un accueil enthousiaste et les médias arabes le commentèrent insatiablement. Lors d’une projection à la cinémathèque de Jérusalem, le public déchaîné expulsa de la tribune un médecin présent à Jénine qui tentait de réfuter les mensonges du film. Cette accusation de calomnie, le « massacre de Jénine », a ouvert les vannes d’un déferlement de haine. Elle a provoqué un nouvel élan sacrificiel, camouflage du mélange explosif issu des abysses mythico-religieux, dont la puissance est telle qu’aucune réalité ne pourra désormais la réfuter. Elle est devenue le symbole du martyre palestinien.

Le conflit israélo-palestinien comporte manifestement des dimensions tragiques. La tentative (en gage de bonne volonté) d’étouffer ses racines religieuses et mythiques (aussi menaçantes soient-elles) et de le réduire à un problème d’ordre national, territorial et économique, ne fait qu’aggraver la cécité tragique. C’est comme si l’on prétendait que l’intrigue d’Œdipe-Roi commence avec l’irruption de la peste à Thèbes, en occultant la prophétie précédant la naissance d’Œdipe, le meurtre de son père et son mariage avec sa mère. La reconnaissance ou la catharsis ne sont rendues possibles que par la mise à nu des racines de la tragédie et la résolution de tous les éléments de l’intrigue sur scène et dans les coulisses.

Le retour des Juifs est un phénomène unique dans l’histoire qui ne demande rien moins qu’une révolution des relations entre les trois religions d’Abraham. Le retour du protagoniste juif en tant qu’entité nationale et politique sur la terre d’Israël, pour la première fois depuis la destruction du Second Temple, et, simultanément, le retour dans la région du protagoniste chrétien et occidental, pour la première fois depuis la chute du royaume de Jérusalem, tous ces éléments ré-établissent la terre d’Israël, source historique du conflit religieux triangulaire. Des centaines d’années d’histoire commune ont créé des influences mutuelles et des relations fertiles entre les trois religions, elles ont favorisé l’interpénétration et l’assimilation des concepts et des valeurs qui leur sont attachés. Mais en même temps, le principe d’unicité et d’appropriation universelle des trois religions monothéistes a forgé une histoire de conflits, de guerres et de persécutions : l’isolement des Juifs vis-à-vis de la chrétienté qui s’est substituée au judaïsme (Verus Israël), et plus tard, de l’islam, qui s’est substitué à la chrétienté et au judaïsme (pour plus de détails, voir Daniel Sibony, Nom de Dieu). Mais, contrairement aux anciens affrontements binaires, le conflit actuel se déroule sur une scène triangulaire où, au même moment, les trois protagonistes sont en place. Les schémas traditionnels d’affrontements sont à nouveau réactivés dans leur incarnation contemporaine : on s’approprie les termes mythiques dans le déni de leurs origines et leur métamorphose suscite la peur et la culpabilité, des désirs de conquête et des appels à la conversion. Mais des alliances temporaires se créent également entre deux traditions qui s’unissent contre la troisième. A cause de leur caractère indirect, ces « mutations » mythiques ne connaissent pas l’autocritique et la tolérance développées par les traditions individuelles, elles apparaissent dans les aspects les plus masqués et les plus menaçants du conflit. Ainsi, ce qui aurait pu se métamorphoser en tolérance mutuelle entre les trois religions monothéistes (processus dont l’urgence apparaît de plus en plus clairement à l’échelle planétaire) prend la forme du rejet de l’autre, de la violence et d’une « guerre pour l’histoire » à la Rashomon, triangulaire et tragique.

Dans ce conflit, l’Occident joue un double rôle : il en est à la fois le spectateur intéressé et le protagoniste (l’image neutre du premier rôle dissimulant le second). La scène mondiale, régie par l’hégémonie des termes occidentaux, impose, entre autres choses, que la « guerre pour l’histoire » utilise la notion de martyr-victime dont l’origine est chrétienne.

Dans la Shoah, il n’y eut pas de martyrs, seulement des morts et des rescapés. La mort n’y porta pas l’auréole de la sainteté. Ceux qui se donnèrent la mort le firent par désespoir et pour témoigner de leur foi. Cet attachement à la vie est également la caractéristique de la plupart des survivants de la Shoah, ceux qui ont contribué à la construction de l’État d’Israël et à la prospérité de leurs pays d’émigration respectifs. Eux non plus n’ont pas sacralisé la mort, la souffrance ou la victimisation, ils ont plutôt sanctifié la lutte pour la survie. Ou encore, selon les termes employés par Primo Levi, la lutte pour faire partie des rescapés et non des noyés, combat qui n’avait rien d’évident, comme sa mort elle-même en témoigne.

Dans le cadre de ces cultures anciennes, adeptes du sacrifice humain rituel, le sacrifice d’Isaac représente une révolution radicale instituée par le judaïsme. Le couteau levé ne s’est pas abaissé : au lieu d’exécuter son fils, Abraham a sacrifié un bélier. Evénement fondateur qui interrompt l’élan sacrificiel, auquel il substitue le principe de l’échange et du symbolisme entre l’homme et Dieu. Le sacrifice du fils aîné, de la plus belle fille de la famille ou du benjamin de la communauté, cède la place au sacrifice animal, le premier né est racheté par l’offrande d’une prière expiatoire, par l’expression de la foi et le désir de se rapprocher de Dieu. Toutefois, comme le montre Shalom Spiegel dans From the Legends of the Binding of Isaac (tiré des légendes du sacrifice d’Isaac), l’élan sacrificiel enseveli dans le profond du cœur humain brave l’interdit explicite et se réveille. La lutte pour contenir cet élan traverse l’histoire du judaïsme. En particulier, l’affrontement avec les cultures sacrificielles a conduit à assimiler l’élan sacrificiel à une tentative « d’accommodation avec le viol ».7 Les Juifs répondirent aux persécutions romaines en proclamant la sanctification du nom de leurs morts (par décret) sur le lieu même des tortures et des crucifixions publiques. Mais, contrairement au christianisme des premiers temps, le judaïsme n’a pas érigé le martyrologe en norme, cette notion de sacrifice et de souffrance représentant d’ailleurs le point de friction entre le christianisme et le judaïsme. Pendant les Croisades, les pogroms et les conversions forcées provoquèrent le suicide collectif de communautés entières en France et en Angleterre. La violence chrétienne fut intériorisée par ses propres victimes qui vécurent leur réaction comme des actes de sanctification du Nom, cette fois le sacrifice ultime atteignait son terme. Les midrashim, les poèmes liturgiques et les prières gardent l’écho de ces morts décrétées par les Romains et celles causées par les Croisades comme un traumatisme mythique anticipant les vagues de persécutions, de pogroms ou d’exterminations à venir.

La crucifixion du Christ, sa souffrance et sa mort ont restauré le sacrifice humain expiatoire dans la religion chrétienne. Cette expiation témoigne de la grâce de Dieu qui, au contraire du Dieu d’Abraham, n’a pas eu pitié de son fils. Les martyrs sont des témoins de la foi, comme le déclare Tertullien, un des Pères de l’Eglise : « Le sang des martyrs constitue le ferment de l’Eglise. » La souffrance et la mort, portées avec humilité et amour, marques de la grâce divine, provoquent la compassion et établissent la grâce dans la communauté des fidèles. La position sacrée du martyr est toujours présente dans les manifestations profanes de la culture occidentale, elle est au cœur de l’écriture du mythe occidental chrétien. Le statut récemment octroyé aux morts du 11 septembre, et en particulier aux pompiers, en est un exemple probant (comme le souligne Elizabeth Castelli dans Sacrifice, Slaughter and Certainty, reflexions on Martyrdom, Religion and the Making of Meaning in the Wake of September 118).

Comme le judaïsme, l’islam a rejeté le sacrifice et adopté le principe de l’échange. Dans le Coran, Abraham détache son fils et le sauve. (Ce Fils qui n’est pas identifié comme Isaac, mais comme un fils musulman, est à l’origine de la querelle qui oppose l’islam et le judaïsme sur la question du fils élu.) Par définition, le Shahada est un acte de foi et d’abnégation qui s’exprime par les privations et la prière, de même que le terme shahid désigne le croyant. Ce n’est qu’à la mort d’Hussein, petit-fils de Mahommed et fondateur de la dynastie chiite, lors d’une bataille contre le khalife de la dynastie des Omeyyades, que le mot shahid prit une connotation guerrière et liée au martyre (due, entre autres, à l’influence chrétienne). Les massives cérémonies commémoratives chiites qui font revivre chaque année, à Karbala, l’agonie d’Hussein dans la bataille ont préservé cette tradition de souffrance et d’affrontement, elles ont même servi de modèle à la révolution musulmane contre le régime du Shah. Depuis que l’Islam est arrivé au pouvoir en Iran, les termes de shahada et shahid sont devenus des pivots de la théologie et représentent le modèle du sacrifice de soi dans une guerre Sainte, jihad, menée contre les régimes arabes corrompus et les pécheurs non musulmans.9

Cependant, l’histoire du sacrifice d’Isaac est le signe d’un autre abîme, peut-être encore plus profond, celui de l’élan sacrificiel. L’autosacrifice d’Abraham est supposé trouver sa réalisation dans le sacrifice d’Isaac. La mise à l’épreuve de la foi d’Abraham doit se réaliser par la souffrance qui est imposée à autrui. Le sacrifice d’Isaac met à jour la perversion cachée du sacrifice en tant que sacrifice de soi. Dans le Talmud (Sanhedrin 89b) la tentative d’Abraham est décrite comme un acte satanique (cf. l’argumentation de Stéphane Moses dans Sacrifices). Satan pousse Abraham à tuer au nom de sa foi et exige qu’Isaac délivre volontairement son âme dans une « compétition sacrificielle » (à cette époque déjà !) avec les souffrances de la circoncision endurées par Ismaël. En arrêtant le couteau, l’histoire récuse à la fois l’élan de celui qui « lie » et de celui qui est « lié » (sacrifié), l’idée de la foi et de la sainteté acquise par l’entremise de l’acte meurtrier, que ce soit de la main de l’homme ou de la main de Dieu. En même temps, le terme de martyre (défini par le Petit Robert comme « la mort ou la souffrance que quelqu’un endure pour une cause ») fait apparaître la proximité entre la sanctification de la mort et celle de la souffrance. Ici, également (en opposition à la sanctification radicale des souffrances dans la religion chrétienne), le Talmud (Brachot 5b), faisant écho au livre de Job, formule le conflit entre la jouissance par la souffrance, ou la douleur, et son refus. Le rabbin Yohanan refuse de définir les « misères de l’amour » comme un « autel expiatoire » et déclare qu’il n’est pas plus attaché à ces misères « qu’à leur récompense ! » mais ajoute-t-il « sans pour autant nier la puissance de leurs attraits et la difficulté d’y échapper. Le captif ne peut se libérer lui-même de sa prison ».

Malheureusement, la révolution de l’élan sacrificiel n’a pas eu pour effet de révolutionner l’âme humaine. La sanctification du mort et du supplicié dans un contexte religieux, et dans les contextes idéologiques et nationaux, produit, même de nos jours, une histoire qui s’écrit dans le sang.

Dès la naissance du sionisme, dont les principes s’accordent avec le nationalisme européen, le sacrifice national sur l’autel du salut de la nation et de la patrie en est une composante, présente dans les livres du Mémorial (qui déjà soulevait l’inquiétude du jeune Gershom Scholem) comme dans le statut octroyé aux soldats israéliens tombés au combat. Quelques-unes des histoires jadis marginales de la sanctification du Nom (celle d’Hannah et de ses sept fils ou celle de Massada, par exemple) ont été placées en position centrale, occultant donc les dissensions dont elles font l’objet dans la tradition. Elles ont alors constitué les fondements d’une ré-écriture du mythe (voir Yaël Zerubavel : Recovered Roots10). L’appropriation de la victime pour des besoins idéologiques se retrouve (étant donné l’ambiguïté du terme korban : victime-sacrifice en hébreu moderne) jusque dans la misérable expression « victimes de la paix » forgée par la gauche dans l’euphorie des Accords d’Oslo et qui désigne ceux qui avaient péri dans les actions terroristes des années 90. Au même moment les mouvements de droite tentent également de transformer les victimes du terrorisme en martyrs nationaux. Depuis quelques mois seulement, l’usage de l’expression « victimes du terrorisme » [casualties of terrorism] a permis d’arrêter cette érosion linguistique.

Dans ce contexte, la réponse juive à la Shoah (pendant et après la guerre) a été la réaffirmation du rejet du sacrifice. On n’a pas suffisamment souligné la tension qui oppose le processus de victimisation dans la culture juive et israélienne au rejet profond de l’élan sacrificiel dans la Shoah, ni d’ailleurs à quel point cette tension est le nœud de la mythique juive moderne. Malgré les dimensions sans précédent de souffrance et de mort qui caractérisent la Shoah, celle-ci n’a pas, dans la conscience juive, pris la forme d’un mythe sacrificiel. Face à la machine exterminatrice qui a privé des hommes, des femmes et des enfants de leur droit à l’existence en tant qu’êtres humains, cette machine qui les transforma en rebuts dont il fallait se débarrasser au plus vite, la plupart des Juifs ont répondu en se battant pour vivre. Ils l’ont démontré par les soulèvements armés qu’ils ont organisé dans les ghettos et les camps, par le journal d’une adolescente et par ceux qui, confrontés à la faille divine dans l’ombre des crématoires, l’ont affrontée et « comblée » par leur humanité. Par-dessus tout, ils l’ont démontrée en luttant pour survivre dans les tréfonds de l’Enfer, ces femmes, ces enfants et ces hommes de tous les âges et de toutes les origines, comme en fait écho le rabbin Isaac Nussbaum, tué dans le ghetto de Varsovie : « Voici l’heure de la sanctification de la Vie et non l’heure de la sanctification du Nom de la Mort. Jadis, quand l’ennemi exigeait [notre] âme, le Juif sacrifiait son corps pour la sanctification du nom. Aujourd’hui l’ennemi réclame le corps du Juif et le Juif doit le défendre afin de préserver sa vie. » Dans la Shoah, il n’y eut pas de martyrs, seulement des morts et des rescapés. La mort n’y porta pas l’auréole de la sainteté. Ceux qui se donnèrent la mort le firent par désespoir et pour témoigner de leur foi. Cet attachement à la vie est également la caractéristique de la plupart des survivants de la Shoah, ceux qui ont contribué à la construction de l’Etat d’Israël et à la prospérité de leurs pays d’émigration respectifs. Eux non plus n’ont pas sacralisé la mort, la souffrance ou la victimisation, ils ont plutôt sanctifié la lutte pour la survie. Ou encore, selon les termes employés par Primo Levi, la lutte pour faire partie des rescapés et non des noyés, combat qui n’avait rien d’évident, comme sa mort elle-même en témoigne.

La tension traditionnelle entre juifs et chrétiens sur la question du statut du sacrifice, de la culpabilité et de l’expiation, est un fil conducteur dans l’histoire des relations entre les Européens et les populations juives d’Europe jusqu’à la Shoah. Ce n’est que par la suite — grâce à la reconnaissance de l’Etat d’Israël et la décision prise par Vatican II d’innocenter les Juifs de la crucifixion du Christ — que le peuple juif s’est trouvé soulagé (au moins officiellement) du rôle mythique de paria condamné à l’errance éternelle ou à l’extermination. Cependant, contrairement à ce changement de position de l’Église dans la mythologie occidentale chrétienne (qui avait pour but de faire du peuple juif un « peuple comme les autres »), le mythe subit de nouvelles métamorphoses idéologiques et politiques. Il participe également à l’écriture du chapitre actuel de « la guerre pour l’histoire ».

Dans la mémoire occidentale chrétienne l’Holocauste a lui aussi été formulé en termes de martyre, comme en témoigne d’ailleurs son étymologie : holocauste : offrande brûlée pour Dieu. Transformer l’accusé juif en martyr sacré relevait manifestement d’un geste de grâce. C’était conférer à l’événement et aux morts une dimension sacrée en accord avec la foi dans le pouvoir rédempteur et expiatoire de la souffrance et de la mort, et de ce fait laisser penser que la culpabilité européenne pouvait se muer en expiation, miséricorde et compassion. Or, en réalité, la formulation du martyrologe est restée teintée de violence. S’approprier les morts de la Shoah et les proclamer martyrs revenait à pervertir les définitions identitaires de ceux qui avaient été assassinés et celles des survivants. En outre, la formulation du génocide en termes de sanctification et de sacrifice revenait à capituler devant la violence de l’élan sacrificiel par la perpétuation du caractère sacré du sacrifice humain et l’extension de ses termes à la scène politique. Comme l’a noté Lacan dans ses remarques sur « la chose… profondément masquée dans la critique de l’histoire », cela revenait à succomber à la fascination du sacrifice humain offert aux « dieux obscurs ». Le terme d’Holocauste eut libre carrière jusqu’à l’acte de nomination proprement révolutionnaire accompli en pleine conscience par Claude Lanzmann avec son film éponyme Shoah, qui exclut toute connotation sacrificielle.

Les implications de la notion de sacrifice ont trouvé un écho dans une grande partie de la culture occidentale d’après-guerre (au même titre que dans la culture juive et israélienne, culture moulée à la fois par le dialogue avec l’Occident et sa dépendance vis-à-vis de celui-ci). Les discussions sur l’articulation de la mémoire de la Shoah en Israël et dans la communauté juive américaine en ont été les instigatrices. Ces désaccords se sont exprimés dans les manifestations contre le versement des réparations allemandes pour dommages de guerre dans les années 50, puis par les critiques contre l’exploitation politique de la mémoire de la Shoah et enfin, de manière orageuse dans les années 90, lorsque l’opinion publique se divisa sur les tentatives du rabbin Ovadia Yossef d’interpréter l’Holocauste en termes de récompense et de châtiment. La résurgence du sacrifice a de nombreuses conséquences qui mériteraient une étude plus approfondie : sur l’intériorisation de la sanctification du martyr dans les concepts d’« otage » et de « marrane » présents dans les écrits philosophiques de Lévinas et de Derrida, dans la lutte contre la victimisation dans l’étude de Spiegel, écrite juste après la Shoah, ou dans le refus de l’état de femme-victime décrit par Eva Ensler dans les Monologues du vagin, par exemple. Ceci est peut-être symptomatique de la traditionnelle répugnance juive à exposer ses malheurs sur la place publique et à les sacraliser, qui interdira plus tard de transformer la population israélienne, cible des attaques terroristes, en victime sacrée de l’actuelle « guerre pour l’histoire ».

De plus, l’identification du Juif au martyr contrastait violemment avec le rôle qui lui était dévolu dans la mythologie traditionnelle chrétienne. Elle provoqua des réactions de rejet qui empoisonnèrent considérablement les relations entre le peuple juif, Israël et l’Occident. Elle se manifeste, par exemple, par un sentiment de « convoitise vis-à-vis de la victime ». D’un côté, le Juif qui tient à vivre malgré ce qui menace sa vie (en particulier dans l’État d’Israël, doté d’une armée forte) est en rupture avec l’image symbolisée du martyr faible, du menacé, du supplicié. Mais, d’un autre côté, la plaie ouverte de la culpabilité a besoin d’une victime de substitution. Ainsi, l’appropriation martyrologique des Juifs assassinés s’est-elle aggravée, laissant bien loin derrière, dans la conscience mythique, leurs frères rescapés et leur descendance. La sanctification d’Edith Stein qui fut assassinée en tant que juive et sanctifiée en tant que chrétienne, le baptême posthume donné par l’Église mormone à quatre cent mille victimes de la Shoah, Anne Frank comprise, et la supposée souffrance de Wilkomierski en sont bien la preuve. L’auréole de souffrance sacrée couronnant la femme SS dans La lectrice, de Schlink, est un autre exemple du déplacement de l’objet sanctifié. Mais sans conteste, le conflit du Proche-Orient est le terrain privilégié où se sont déplacées cette culpabilité et cette apologie refoulée du martyre.

C’est ainsi que suivant la dichotomie manichéenne du bien et du mal, les Palestiniens se sont vu attribuer le rôle de la victime faible et souffrante, et l’État d’Israël celui du puissant conquérant tortionnaire. Le processus atteignit son apogée par une utilisation inversée de la Shoah et de ses termes dans la « guerre pour l’histoire » qui fait du martyr d’hier le nazi d’aujourd’hui. Le fait que la remythification martyrologique du conflit israélo-palestinien est présentée comme un double retour du refoulé, à la fois de la culpabilité et du mythe, explique la vigueur de ses manifestations ainsi que sa complexité et la libre circulation de ses termes dans la « guerre pour l’histoire » qui se joue entre les consciences chrétiennes, juive et musulmane. Sous cette influence, l’État d’Israël et ses institutions subissent un processus de délégitimation. Une fois encore, il se trouve stigmatisé comme paria et mis au ban de la famille des États et des nations.

Dans le conflit israélo-palestinien, le combat mythique pour le statut de victime se trouve au centre de l’affrontement territorial et démographique. Dès ses origines au XIXe siècle, le sionisme se voulait une réponse au problème des réfugiés juifs victimes des pogroms et des vagues d’antisémitisme européen, qui suscita leur émigration massive et sa reconnaissance nationale. La constitution de la population palestinienne en nation est arrivée en réaction aux vagues d’immigration sioniste. L’augmentation de l’immigration juive provoquée par la montée des nazis au pouvoir aggrava ce conflit qui culmina dans la révolte arabe de 1936-1939. Immédiatement après la Shoah, la pression humanitaire et le développement de la colonisation juive, avec en contrepoint l’émergence de la culpabilité européenne et la reconnaissance du statut de victime du peuple juif, aboutirent à la création de l’État d’Israël. Dès sa proclamation, des réfugiés venus d’Europe, sortis des camps pour personnes déplacées et des camps d’internement britanniques à Chypre, débarquèrent sur les côtes d’Israël ainsi que des centaines de milliers de Juifs fuyant leurs foyers dans les pays arabes.

Sur cette scène triangulaire, le retour du peuple juif en terre d’Israël obligea les nations musulmanes à opérer une véritable révolution d’ordre théologique et mythique. Elles furent contraintes de reconnaître à la fois le droit des Juifs à s’établir comme entité politique (dépassant le statut de communauté protégée, le dimmi de la domination musulmane) et leur droit à recréer un État dans ce qui, depuis la conquête musulmane du VIIIe siècle, était devenu une « terre de jihad » où il n’y avait surtout pas de place pour fonder un « Etat d’infidèles », qu’il soit juif ou chrétien. (Il s’agit d’un phénomène qui dépasse de loin la peur compréhensible d’une vague d’immigration étrangère.) Or cette révolution nécessaire ne s’est pas produite, elle n’a pas non plus produit les processus qui auraient permis une reconnaissance réelle par les Arabes musulmans du droit à l’existence de l’État d’Israël. Bien au contraire, la destruction de la colonie juive établie sur la terre d’Israël au moment de la conquête musulmane du VIIIe siècle, l’expulsion du royaume de Jérusalem par Saladin, encore vive dans la mémoire mythique musulmane, ont fait que le sionisme et la création de l’État d’Israël furent perçus comme une nouvelle attaque judéochrétienne perpétrée sur la terre d’Islam. (D’autant plus que la déclaration Balfour, intervenue à peu près au moment de la chute de l’Empire ottoman, incita beaucoup de Juifs à venir s’installer sur la terre d’Israël). Les Juifs sont considérés alternativement comme des agents de l’expansion chrétienne sous sa forme moderne (colonialisme, capitalisme, mondialisation économique) ou comme une « exportation » du problème judéo-chrétien vers un monde arabe outragé et exploité, aujourd’hui contraint de payer le prix de la culpabilité européenne (la réalité de l’émigration des Juifs des pays arabes étant refoulée). Depuis le refus du plan de partition de 1947, élaboré par les Nations Unies, et l’invasion d’Israël, après sa proclamation en tant qu’État, par les armées de sept États arabes, ceux-ci ont été les principaux artisans du conflit militaire. De cette lutte, les Palestiniens sont devenus le fer de lance.

Mais au-delà de la lutte territoriale et démographique, l’identification des Juifs comme victimes (telle qu’elle est apparue dans le débat post-holocauste du christianisme occidental) constitue une nouvelle menace religieuse et éthique qui s’oppose aux revendications des Palestiniens. Pris dans le triangle mythique, ces derniers ont essayé d’arracher aux Juifs leur rôle de victimes afin de se l’approprier. De là est née la négation systématique et prolongée de la Shoah dans le monde arabe et la métamorphose de la guerre de 1947-1949 en un substitut d’holocauste (Nakba : destruction en arabe). Au-delà du traumatisme de la destruction et du déracinement, les Palestiniens se sont vu attribuer le rôle de victime authentique (Verus Martyr) du véritable holocauste, paria sacré et ostracisé. Ce rôle est à la source de la tragédie.

Le paroxysme de cette manipulation est intervenu lors de l’immortalisation du sort des déracinés de la guerre de 47-49. Cette guerre, dans laquelle 1 % de la population israélienne a péri, s’est terminée par une victoire salvatrice pour le jeune État menacé de destruction. A l’issue de ces batailles, 650 000 Palestiniens furent chassés de leurs terres : environ 60 % d’entre eux étant partis volontairement avec le soutien des États arabes, environ 40 % furent expulsés (selon les analyses maximalistes de Benny Morris). Des villages arabes furent détruits pendant les combats, des colonies juives occupées et détruites, leurs habitants déracinés. Or des centaines de milliers de réfugiés juifs venus des camps de transit ou des camps pour personnes déplacées et des pays arabes avaient été intégrées à Israël, les séquelles de leur humiliation sont encore présentes dans la mémoire de la société israélienne. Les Palestiniens déracinés furent alors placés dans des camps d’internement parfois situés à quelques dizaines de kilomètres de leurs foyers d’origine, et cela, maintenant, depuis trois générations. Le XXe siècle a connu des centaines de millions d’immigrants et de réfugiés déracinés, seuls les Palestiniens ont été maintenus dans des camps et sont restés parqués cinquante ans en tant que « réfugiés ». Ni l’Égypte, ni le Liban, ni la Syrie, ni la Jordanie (qui comporte une majorité palestinienne) ne leur ont accordé la citoyenneté ni aucune autre espèce d’identité. Ils n’ont pas le droit de passer les fils de fer barbelés des camps et de se choisir une autre vie et un autre avenir. Comme le disait dans son article, paru dans la revue palestinienne A Ta’ura en 1976, le Premier ministre palestinien Mahmoud Abbas (Abu Mazen) : « Les armées arabes étaient entrées en Palestine pour défendre les Palestiniens contre la tyrannie sioniste, au lieu de ça, elles les ont abandonnés, les ont contraints à quitter leur patrie, à vivre dans un état de siège politique et idéologique et les ont enfermés derrière des murs de prison. » Ce qui avait été un traumatisme de guerre se transforma en une éternelle souffrance imposée, le droit « au retour » devint le credo de base et la clef de voûte de l’identité nationale palestinienne. Les déracinés et leurs enfants sont aujourd’hui 4 000 000, l’application du « droit au retour » signifierait leur intégration au sein de l’Etat d’Israël peuplé de 6 000 000 de citoyens, dont 1 000 000 d’Arabes. Cela signifierait le démantèlement d’Israël en tant qu’État juif et sa transformation en une minorité juive vivant au sein d’une population à majorité musulmane de 200000000 de croyants qui s’étend jusqu’en Indonésie. Le refus de résoudre le problème des réfugiés par des échanges et le versement de compensations, aggravé par la transformation des camps de réfugiés en lieux de martyre, fait de ce problème le sujet le plus brûlant du conflit israélo-arabe. La conquête des territoires égyptiens et jordaniens en 1967 a exposé les millions de réfugiés vivant dans les camps de la rive occidentale et de la bande de Gaza à un contact direct avec l’armée israélienne, ce qui les a transformés, en particulier depuis la première Intifada de 1987, en cibles privilégiées d’affrontements violents.

Pendant les dix années de son existence, en dépit des conclusions des Accords d’Oslo et des sommes d’argent qui lui ont été versées, l’Autorité palestinienne n’a pas démantelé un seul des camps de réfugiés enclos dans la bande de Gaza ou sur la rive occidentale du Jourdain, elle n’a offert aucune perspective ni aucune espérance à leurs habitants. Elle ne les a pas non plus délivrés, pas plus que la société palestinienne, de leur rôle de victimes imposées. Bien au contraire, les conditions de vie des habitants des camps se sont aggravées, les crédits qui leur étaient destinés ont été détournés, des offres indépendantes de programmes d’aide sociale ont été rejetées par les autorités de l’UNRWA, pérennisant ainsi leur statut de réfugiés. (Des militants palestiniens ont même affirmé lors d’un colloque à l’Institut Yakar, en 1999, que les habitants des camps se sont vu interdire d’aller peupler les quelques quartiers construits à leur intention.) Le même refus catégorique fut opposé aux offres spontanées des militants de la paix désireux d’améliorer les conditions matérielles dans les camps, de les replâtrer, les peindre ou les débarrasser de la « splendeur de la misère ». À l’inverse, une des premières décisions prises par l’Autorité en 1994 fut de placer le « droit au retour » au centre des revendications et de fermer les yeux sur la campagne d’incitation au shahidisme menée par les extrémistes islamistes parmi les habitants des camps. L’attachement au « droit au retour », plus que le désaccord territorial, a contribué à la mise en pièces des Accords de Camp David.

Il me paraît qu’au même titre que les dispositions territoriales et sécuritaires, toutes les négociations devront prendre en compte la question des réfugiés palestiniens. C’est à cette condition seulement que la complexité de la réalité pourra être mutuellement considérée, tout comme les blessures et pertes que les deux parties ont subies. C’est également la condition d’une authentique expression de liberté, d’espoir et de dignité humaine. Mais pour y parvenir, il faut avant tout ouvrir une brèche dans cet emprisonnement affectif et physique imposé à des millions d’êtres humains. Le renoncement au « droit au retour » et la résolution du problème des réfugiés palestiniens constitueraient le socle d’une indépendance dont profiteraient les Palestiniens délivrés de la victimisation et du fanatisme. Une contribution du monde arabe et musulman à la « résolution » territoriale du problème des réfugiés équivaudrait concrètement à reconnaître l’établissement de l’État d’Israël, foyer national du peuple juif. Si, à son tour, l’État d’Israël acceptait de reconnaître sa part de responsabilité dans l’exil des Palestiniens et qu’il participait à leur établissement, la société israélienne s’affranchirait de toute cette culpabilité accumulée et de ses effets de violence et de peur, et pourrait alors réaliser son aspiration de justice. Le monde chrétien doit également reconnaître le rôle qu’il a joué dans cette « histoire » et la responsabilité qui lui incombe dans sa résolution, il doit reconnaître que les voies de l’amour et de la grâce existent et qu’elles n’ont nul besoin du spectacle d’un martyr pour être invoquées.

Si la dimension tragique du conflit israélo-palestinien est manifeste, il faut pour le résoudre avoir le courage d’affronter toutes ses composantes et admettre que sa solution ne se fera que par étapes. Aujourd’hui, deux ans et demi après le début de la guerre, l’Égypte presse les organisations palestiniennes de renoncer aux actions terroristes. Cette nécessaire ouverture permettrait l’établissement d’une trêve, l’évacuation par l’armée israélienne des zones placées sous l’Autorité palestinienne et le retour à la table de négociation. Mais, parallèlement et avant tout, elle éviterait l’élan sacrificiel, la victimisation et le meurtre, elle permettrait de les évacuer hors du triangle conflictuel.

L’« histoire » du sacrifice d’Isaac, qui a lieu sur le mont Moriah, implique une révolution radicale au nom de Jérusalem, c’est-à-dire le passage du sacrifice à l’échange et du fanatisme au compromis. La résolution du problème des réfugiés par le renoncement au « droit au retour de tous les Palestiniens en Palestine » suppose le même type de révolution dans les consciences et la mythique, passant du fanatisme de l’action directe au principe de symbolisation et de l’échange. Ce n’est plus « œil-pour-œil, dent-pour-dent, arbre-pour-arbre et sacrifice-pour-sacrifice », mais un bélier en lieu et place d’Isaac, l’acceptation d’un sacrifice de substitution et de réparations offerte en échange du chagrin, de la faute et de la honte.

C’est également la condition d’un compromis sur le problème territorial qui exigerait que chaque société formule (d’abord au plan mythique) des « titres de propriété » sans clauses d’exclusivité. Mon dernier roman, Snapshots (Sur Le Vif11), s’inspire de deux notions juives de relâche et de provisoire : l’année sabbatique et le sukkah. Un mouvement musulman de ce type permettrait de renoncer à la notion arabe du tsumud (l’attachement forcené à la terre) et du jihad. Pour que la mythique scène triangulaire revienne à Jérusalem, cette ville-femme convoitée par le fanatisme exclusif du monothéisme mâle qui a présidé aux trois versions de l’histoire et fait de Jérusalem le champ de bataille d’une guerre de possession, il faudra se départir du fanatisme appropriatoire, aller vers un principe d’échange et accepter d’entendre la voix féminine qui s’exprimera dans une incontournable révolution politique et mythique.

Comme tout témoignage personnel, mes paroles sont miennes. Tout comme est mienne l’évolution qu’ont connue mes sentiments vis-à-vis des Palestiniens, passant de l’empathie et l’espoir à la peur et à la désespérance. Mes paroles sont marquées par mon expérience de femme et de mère vivant à Jérusalem. Mais je suis également la fille d’une survivante, j’appartiens à « la seconde génération de la Shoah ». Si la douleur d’un individu ne pourra jamais se dire à travers la douleur d’un autre, il se peut que la leçon de survie, elle, soit transmissible. Confrontée à la tragédie qui nous entoure, j’apprends la leçon que j’ai reçue de ma mère défunte, tout en me tournant vers les Palestiniens, compagnons de destin, enfants de la « seconde et troisième génération de la Nakba ». Cette leçon, avant tout silencieuse et brève, était constamment présente dans le long combat contre la victimisation. Après avoir perdu son premier mari et son fils, ma mère a survécu à Auschwitz, à la marche de la mort et à Bergen-Belsen, épreuves vécues en compagnie d’un groupe de femmes. Au milieu des squelettes humains marqués par la typhoïde et rongés par la vermine, ces femmes ont réussi à préserver leur liberté en se cramponnant au calendrier hébreu, au chant, et même au rire, la plus anarchique des forces. Après la libération et malgré son épuisement, ma mère se porta volontaire comme infirmière puis en tant que militante de l’organisation d’immigration clandestine. Elle est arrivée en terre d’Israël en 1948, avec un transport d’enfants. Là, elle s’est immédiatement fait retirer le numéro qui était tatoué sur son avant-bras, refusant par ce geste d’être une victime, une réfugiée. Enfant, je ne savais même pas que ma mère avait vécu la Shoah, le comble de l’horreur dont on parle au jardin d’enfants ou à l’école. Je n’ai jamais eu peur, quand ma mère se promenait bras nus en robe d’été, je n’ai jamais détourné les yeux lorsqu’elle enlevait son corsage dans les vestiaires au bord de la mer. Je n’ai jamais vu le numéro qu’on lui a tatoué quand elle est entrée à Auschwitz, il n’a jamais hanté mes rêves. Je ne savais même pas ce que c’était. L’ombre de la Shoah m’a été transmise en héritage, comme aux autres membres de la seconde génération. Mais en même temps, dans un silence très particulier, ma mère m’a enseigné la force nécessaire pour vivre dans la dignité. Ne pas vivre en réfugié(e) dans les camps pour personnes déplacées, refuser de vivre en martyr. C’est une leçon sur le combat de la survie quotidienne, un combat permanent et blême que n’illumine pas une auréole de sainteté.

Récemment, j’ai été épouvantée à l’idée de me trouver prisonnière de la victimisation meurtrière en lisant l’histoire d’un chauffeur de bus de Tel-Aviv : il avait quitté son véhicule pour porter secours à un homme qui s’était blessé en tentant de sauter dans le bus en marche. Le chauffeur s’était penché sur le blessé avec une infirmière appelée à la rescousse et tous deux lui enlevèrent sa chemise pour qu’il puisse respirer. Après avoir défait la troisième boutonnière, ils aperçurent la ceinture explosive qu’il portait à la taille. En un clin d’œil, cette équipe de premiers secours se métamorphosa en unité antiterroriste. Ils serrèrent la main du blessé pour l’empêcher d’activer le détonateur et crièrent aux passagers de filer le plus vite possible. En même temps le chauffeur, qui parlait arabe, tenta de convaincre le terroriste de sauver sa vie, maintenant que ses victimes s’étaient enfuies. Mais l’homme garda le silence, emprisonné dans son élan suicidaire et meurtrier. Le chauffeur et l’infirmière décidèrent alors de se sauver, ils comptèrent jusqu’à trois, lâchèrent les mains du terroriste et s’échappèrent. Celui-ci se leva, il se traîna jusqu’à l’arrêt de l’autobus et se fit sauter, emportant au passage une arrière-grand-mère qui n’avait pas réussi à s’enfuir.

Et pendant ce temps-là ? Comment survit-on dans une guerre menée au cœur de deux sociétés assourdies par les menaces terroristes ? Comment s’oppose-t-on à la violence, à la peur, comment protéger le tissu si fragile de la vie, fragilité plus évidente que jamais ?

Depuis peu, mon admiration pour l’humour juif s’est renforcée, j’admire sa liberté anarchique, sa capacité à ouvrir un passage dans le labyrinthe tragique, à mettre en pièces la fausse vertu ou les fausses accusations en assaisonnant le tout d’un zeste d’autocritique. Les blagues juives combinent désespoir et espérance, elles ont le pouvoir de nous faire accepter l’incomplète relativité de la réalité. Ceci dit, avoir la nostalgie de l’humour juif, c’est reconnaître que le sionisme ne nous a pas « acquittés » du destin juif, que nous sommes un « peuple pas comme les autres » et que nous avons bien les pieds dans la fange. Dans le contexte d’accusations fausses et de croyances fanatiques que nous vivons, seul l’humour permet de désamorcer les réflexes de déni et de rejet. C’est peut-être cet héritage humoristique, métamorphosé en élan de vitalité, qui soutient la société israélienne depuis deux ans, en dépit du désespoir, de la peur et de la misère économique, et qui se manifeste dans les festivals, les concerts et les représentations qui drainent des foules considérables, dans les cafés qui invitent les jeunes à venir danser. Le café « Moment » a réouvert ses portes, une plaque commémorative posée au milieu d’un décor de verre et d’acier. Cette ténacité des survivants, exprimée avec le tempérament juif et non la litote britannique, est également responsable des débats internes, des scandales et des conflits permanents qui éclatent même en pleine guerre.

Je ne peux qu’espérer la prochaine renaissance du sens de l’humour arabe, orchestré par le pauvre, roué, et anarchique Jukha. Il serait l’arme la plus fatale contre l’apitoiement sur soi, la sanctification de la souffrance, contre l’abomination de l’autosacrifice et du meurtre. L’humour peut également s’avérer un instrument efficace pour s’opposer à l’occupation ou à la corruption des gouvernements, il est une source de vitalité au cœur du désespoir aussi nécessaire aujourd’hui aux Israéliens qu’aux Palestiniens. Le jour où nous réussirons à faire de nouveau circuler des blagues entre ces deux peuples farouches, ces impossibles possibles voisins, ce jour-là annoncera le début de la réconciliation. Alors peut-être, le bouffon européen pourra-t-il resurgir sur scène et ridiculiser, avec ses clochettes, la fascination des médias pour le martyre et sa sacralité mensongère.

Lors de ma dernière rencontre avec Raeda, nous avons échangé nos impressions sur les souffrances endurées des deux côtés, puis, dépassant l’acceptation mutuelle du désespoir, nous avons rêvé d’un théâtre et nous avons ri. Le matin, après mes matinées passées à écrire au cœur de cette guerre, j’imaginais, avec l’architecte de Sur Le Vif, que l’eau coulerait à nouveau dans l’antique acqueduc qui va de Hébron au Temple de Jérusalem. Comme la guerre s’intensifiait, le flot imaginaire s’enflait et passait entre l’Esplanade des Mosquées et le Saint-Sépulcre, coulant en cascade permanente près du Mur occidental, transcendant les frontières de la sainteté et de la haine dans un extraordinaire jaillissement de vie. À Jérusalem, au seuil de ce nouveau millénaire, cette vision n’a rien d’une utopie, elle tiendrait plutôt de la blague humoristique.

note: