[1]

De la photo, le corps d’une femme aux longs membres, du creux de l’alcôve s’approche vers moi. Une ravissante femme du désert appuyant les plis de son corps au mur. Elle se donne à distance. Observe la caméra de la zone transparente autour d’elle. Elle protège les recoins de sa matrice. La source de la nation.

Corps ouvert et protégé de la femme – sans nom – au Wadi Amlah.

J’identifie mes mouvements en elle. Le corps relaxé, se reposant face à la caméra. Mon alter ego à la peau brune. Sa voix chante en moi de ses sons gutturaux, forts du murmure des soupirs, des cris de plaisir, de douleur, étouffement de joie.

Ses lèvres sont serrées. « La voix de la femme est une tentation sexuelle ». La voix de la nudité avec laquelle fut écrit l’exégèse des femmes.

Elle porte son regard, comme Rachel refusant d’être consolée.

Son pied est prêt à faire un pas.

Ses mains magnifiques, dessinées avec soin, me tiennent, me font partir en voyage.

[2]

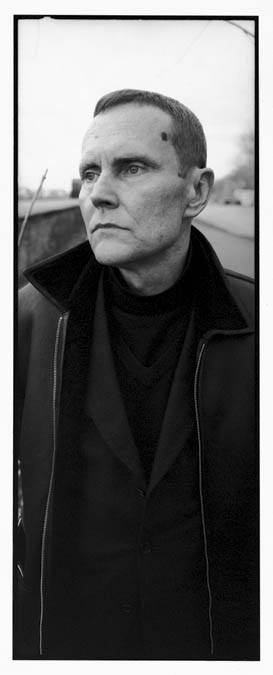

« Une photo tardive, n’appartenant pas à la collection », me dit Frédéric. Au-delà du rideau de fer du refoulement. Dans la rapidité de la conversation, « entre parenthèses », je ne me souviens pas qui est l’homme qui évite de regarder la caméra en face. Et peut-être est-ce moi qui l’évite, qui esquive le clignotement entre lui et la lentille, scintillant des profondeurs de la mémoire dans le périscope de ses pupilles.

La page est divisée en deux. Le regard de l’homme se porte au-delà des lignes. Ou peut-être se porte-t-il vers les lignes et au-delà. Comme le regard de maman, qui se déchirait soudain, sans raison à un certain présent. Peut-être n’avais-je pas plié les habits dans l’armoire et elle se prenait de colère. Ou bien elle battait un œuf et ce mouvement la ramenait secrètement vers un œuf qu’elle tournait pour le faire passer dans le ghetto, pour Marek. Un œuf mélangé à du sucre, un « goggle moggle », qui ne l’a pas protégé des bras qui l’ont poussé dans un camion d’enfants vers Auschwitz. Ses yeux sont écarquillés comme le cratère d’un volcan. Ils sécrètent une lave si tendre.

Le regard de l’homme se détourne des lignes. Comme le regard de maman qui me conduit vers elle par des voies détournées, dans mes errements tardifs sur des lignes ne conduisant vers un nulle part, qui ne retient pas la mémoire. Et malgré cela, ces lignes commandent de continuer à errer, ordre tyrannique, enfoui en chacun de nous, enfants de survivants, depuis la matrice. En chacun séparément, dans la solitude absolue du destin. Et qui en même temps, par une similitude annihilante, malgré nous, nous emprisonne ensemble, à nouveau.

L’attraction obsessive encore et encore, là-bas, dans le groupe, de lutter contre le mal. De tenter de l’extirper du monde, de soi-même. L’impulsion de soustraire au martèlement des crocs des trains des brumes d’Europe, les yeux de l’homme silencieux de l’image, le regard pour toujours écarquillé de maman, les battements du cœur qui remontent à la pensée de toi :

Ne vois-tu pas que je suis portée vers toi sur une mer de Mort

Pas sur le Styx – fleuve noble dans l’enfer de marbre

Pas Charon conduisant le radeau

Sur mes joues reposent encore les boucles du frère \ Par la mort duquel je vis

Son souffle est le vent dans mes cheveuxN’entends-tu pas dans l’écho de notre gorge, le silence

Le cri qui ne relâche ni ne s’arrête

Des têtes

dont le quota laissa une paume de main

Qui pétrit notre vieNe vois-tu pas

« La même heure », 1981.

Voici que stationnent derrière nos visages, des wagons

Qui nous ont portés

Dans un voyage depuis lors immuable

Leur sifflement est notre voilure

Une colonne de fumée nous conduisant

Jusqu’aux confins du vent

[3]

Ma première rencontre avec l’Afrique du Sud. Une maison juive dans la banlieue de Johannesburg. Je trouve impossible d’oublier les visages résignés de ces femmes noires, assises en rangées ; Même leur langage corporel parle de siècles d’esclavage.

Frédéric Brenner

C’était quelques mois plus tard, dans la maison d’un taxidermiste de Pretoria que j’ai trouvé la composition pour cette photo, mais je me demandais comment j’allais convaincre le taxidermiste, Brenda et les servantes à participer. Je ne réalisais pas à quel point chacun des participants avait intériorisé son rôle. Le photographe aussi dit l’histoire de cette tragédie.

Loin. En route de Melbourne vers la Tasmanie, pour un festival de littérature, le boycott de ma participation en tant qu’Israélienne – ayant suscité une tempête, étant annulé. Sur la table de service – une pile de journaux. Le titre sur toute la largeur de la première page : « Bombe dans une pizzeria de Jérusalem, quinze personnes tuées, des dizaines de blessés ». Je regarde la photo : une jeune-fille sur un brancard, dégoulinante de sang. Mais c’est ! … « Non, la jeune-fille sur le brancard ressemble seulement à l’amie de ma fille… Je m’assois, j’ai le vertige. Si loin. Je me souviens d’une blague sur des Juifs, réfugiés d’Europe de l’Est, se réunissant au café Flore à Montparnasse. L’un d’eux entre en trombe dans le café et annonce joyeusement : « J’ai eu un visa ! » « Pour où ? », demandent les autres. « Pour l’Argentine ! », exulte-t-il. « Si loin… », répondent-ils avec mépris. « Loin de quoi ? » s’étonne-t-il.

Je scrute l’image provocatrice montée de toutes pièces du cours de cuisine à Johannesburg, le sourire de Brenda, où coule la douceur du yiddish ou du polonais. Elle semble un peu confuse de toutes ces longues préparations pour cette photo. Elle sourit avec embarras, s’efforce d’avoir l’air bien – après tout, le célèbre photographe de Paris photographie son affaire. Et en même temps, je peux imaginer le ricanement de Frédéric, formulant son jugement sur les Juifs qui perpétuent l’apartheid, en forçant des femmes noires à cuisiner des plats juifs.

Mais pour l’instant je ne vois que l’antique leçon féminine des « gestes juifs ». Sur la table de pétrissage, en face du réchaud à gaz. La première leçon de différentiation. Séparation entre la viande et le lait, saupoudrer des grains de sel pour absorber le sang de la viande. Mélanger et pétrir et frire et épicer et répandre. Tous les actes liés au « goût juif », à la fois imprégnés des goûts des diasporas et distincts d’eux.

Tout ce que des générations de cuisinières non-juives ont appris dans les cuisines des juives – les odeurs, les goûts, les rythmes de l’année. Nettoyer le hametz, couvrir les plats de Pessah d’une serviette de tissu blanc avant la fête, frire les galettes de Hanoukka dans des poêles bouillonnantes d’huile. Ou encore la précipitation mêlée de crainte, précédant le dernier repas avant le jeûne, la veille de Yom Kippour. Et tout ce que ces cuisinières ont transmis aux femmes, aux enfants qui se cachaient dans la cuisine, au-delà de la frontière de l’autorité du père. Des légendes populaires qui ont pénétré leur enfance. Des histoires d’Ukraine ou de Bagdad, des steppes de la Pampa ou des quartiers noirs de Cape Town.

Et qu’ont fait ces servantes non-juives quand on est venu chasser les propriétaires ? Quand elles ont vu leurs frères qui les assaillaient ? La Nuit de Cristal, lors des pogroms, durant les émeutes ? Les ont-elles aidés à faire secrètement leurs bagages, rapidement, la nuit ? Ont-elles accompagné la famille avec les casseroles ? Les ont-elles suivis des yeux de la fenêtre ? Ou peut-être, comme Catherina du livre de Aron Appelfeld, ont-elles traversé la frontière, et les ont-elles suivis, murmurant sans paroles : « Ton peuple est mon peuple, ta cuisine est ma cuisine », joignant leur destin aux frontières des lois sur la viande et le lait ?

[4]

Je me force à scruter l’obscurité de la photographie de la galerie de la chambre à gaz du Musée de la Tolérance de Los Angeles. Pour exprimer mon courroux et me semble-t-il, celui de la photo aussi.

Mais à vrai dire, en regardant une seconde fois, la photo marque-elle l’irritation ? Et peut-être l’homme nu n’est pas un mannequin, comme je l’avais d’abord pensé ; Peut-être est-ce Frédéric qui essaie ici de « mettre en scène » une « chambre à gaz » ?!…

Un étouffement me saisit. Comme quand je devais marcher au Musée de la Shoah à Washington, dans le « wagon » à l’odeur de bois frais de « la route de l’extermination ». Afin de « s’identifier », « d’être là-bas ». Et alors, à travers l’éclairage sombre, entrer dans le Peep Show, une balustrade haute par-dessus laquelle il faut se pencher pour entrevoir les photos étalées en bas. Une documentation des expériences de Mengele. Les « martyrs », dans le jargon proto-théologique de « la mémoire de la Shoah ». Le pire étant les « séquences photographiques » du nain. Avant, pendant, après. À travers les étapes de mutilation et de privation de nourriture, jusqu’à la photo du squelette après la mort. Seule manque, une photo de lui en homme libre, en professeur qu’il était. Il n’y a pas non plus de photo de la rue qu’il habitait ou de l’école où il enseignait. Il n’existe que comme « objet d’exposition des expériences de Mengele ». Humilié encore à mort par chacun de ceux qui le discernent. Exploité encore – même si ce n’est pas pour les besoins de la « recherche », alors pour stimuler l’action des glandes lacrymales, pour provoquer dans l’éclatement d’un plaisir sado-masochiste, des gémissements de frayeur devant être le « paroxysme » du parcours de cette visite didactique.

Mise en scène de la mémoire éternisant la perversité mentale sur laquelle se basent les rituels de la torture publique, documentée. Les foules s’agglutinant autour des autels de sacrifice, dans les arènes de tortures de martyrs, sur les places où furent brûlés les marranes sur les bûchers des autodafés. Ces mêmes foules se pressent dans de longues queues, vers les chambres du Peep-show des musées de la mémoire de la Shoah et de la tolérance. Ils nourrissent, sous couvert éducatif, l’impulsion criminelle enfouie dans l’âme humaine.

[5]

Qu’est-ce qui me révolte dans cette photographie et ne me donne de cesse ? Pourquoi le regard ne quitte-t-il pas les bras de ces hommes, les numéros (seulement trois, et le quatrième ?), ce qui est gravé dans leur peau – pas comme la circoncision marquant le corps pour la vie, mais un nombre ordinal dans une queue pour la mort ? J’aurais pu rester des heures avec chacun d’eux, écouter leurs silences.

Frédéric, sans y prêter attention, aurait-il à nouveau marqué ces hommes dans une « composition » de bras tatoués et de poings fermés ? S’appropriant la douleur gravée dans leur corps pour l’imprimer sur la pellicule ? Les transformant en propriété photogénique, commercialisant une « curiosité » supplémentaire inscrite dans la peau, comme « un tatoué » dans un stand de foire ou le vagin de la « Vénus hottentote » conservé jusqu’il y a peu de temps dans un flacon de formol au « Musée de l‘Homme ».

Jamais mon regard ne s’est élancé vers le numéro, tatoué sur ma mère en été 1944 aux portes d’Auschwitz. Jamais je n’ai été terrifiée quand elle allait bras nus en robe d’été, je n’ai jamais détourné les yeux quand elle enlevait sa blouse au vestiaire de la plage. Jamais le numéro sur son bras n’a hanté mes rêves. Je ne l’ai jamais vu. Je ne sais même pas quel numéro c’était.

Il n’existe que dans la remarque admirative de ma cousine Gila (que sa mère avait fait sortir du ghetto, agrippée au plancher d’une voiture de ramassage d’ordures) : « Quand Rega est arrivée à Tel-Aviv en 1948, accompagnant un transport d’enfants », raconte Gila d’un ton sentencieux, « la première chose qu’elle a faite fut de se faire opérer pour enlever son numéro ! »

De la fierté de maman, résonnait le refus de devenir une victime. Comme le rire qu’elle et ses amies réussirent à conserver à Auschwitz, lors de la Marche de la mort, à Bergen-Belsen. Elle continue à enlever chaque jour le numéro de son bras, Toujours digne, telle un juge. Non seulement au tribunal de Hanovre, face à un groupe d’avocats en robes noires qu’elle réprimande en excellent allemand, mais aussi dans l’appartement du troisième étage à Tel-Aviv. Maman, arbitrant dans les couloirs du jugement, entre la cuisine et la chambre à coucher, les difficultés quotidiennes et l’effort déployé pour le gagne-pain. Elle dévoile les objets exposés de la mémoire en posant une assiette sur la table, en nettoyant la poussière, en aimant l’expressionnisme, par les chansons de Brecht qu’elle chantait. Elle écoule les silences de la mémoire comme des gouttes de vin sur le plat du Séder. Comme les miettes de levain portant le souvenir de l’esclavage d’Egypte.

Les miettes de levain, symbole si misérable… et avec cela, la plus profonde forme de mémoire, la plus radicale que je connaisse. Elle n’est pas enfermée dans des chambres sombres, dans des mises en scène dramatiques montées dans des musées. Mais des miettes pénétrant tout l’univers. Elles se dispersent sur le tapis, sur la table, entre les livres, sous le lit, aussi loin que « les trois rangées de tonneaux de vin » dans les caves de la mémoire refoulée, niée. Le levain, cette ivraie du bon grain qui est aussi le mauvais penchant, Eros. La mémoire qui ne nie pas non plus la dépendance du bien par rapport au mal. Le sentier des miettes de levain dans lequel ma mère m’a conduite derrière elle, miette après miette.

[6]

Les passants dans la ruelle. Toujours pressés. Volant comme des anges aux ailes déployées. Avant le commencement du Shabbat ou la prière de Kol Nidré, courant pour cuire la « matza surveillée » entre l’inspection du levain et le moment de le brûler ou entre la lecture de la Meguila et le repas de Pourim. Un soir, la veille du 9 Av, je suis allée à Mea Shearim écouter la lecture du Livre des Lamentations, la veille d’un voyage difficile.

Je viens là depuis des années. Dans les ruelles, les magasins de livres, les portes des maisons d’études d’où filtrent des voix d’enfants qui récitent. Au grillage de l’oratoire des femmes. Je suis debout là-bas, submergée, sans paroles, nostalgique. Regardant de l’intérieur et de l’extérieur. Entre les limites. Etrangère parmi ces femmes habillées autrement. Etrangère parmi les hommes, qui jamais ne refuseront si je viens leur demander un livre et s’empresseront de me le chercher, même s’ils me le tendent en détournant le regard.

Je viens pour marcher sur les traces de mes ancêtres que je n’ai pas connus. Mon grand-père, Reb Mordechai Globman, au chapeau aussi moderne que l’hébreu qu’il parle. Le père de mon grand-père, Reb Itzig Hayot, à la fine barbe blanche, hassid du rebbe de Skvir de la dynastie de Chernobyl. Des hommes passant devant moi en manteaux noirs dans les ruelles de Jérusalem, comme s’ils marchaient ici en venant d’Ukraine dans les années vingt. Mais cette année, je décide pour la première fois de chercher « ma cour ».

« Où est la synagogue de Chernobyl ? » demandais-je la nuit de Ticha be-Av, dans les rues sombres remplies d’un dandinement de pas de chaussures en tissu. Venant de tous les côtés, les gens portent des matelas, des nattes, des tabourets pour s’asseoir par terre, selon la coutume des endeuillés.

Je rentre à travers les ombres des cyprès poussiéreux de la maison d’étude, servant aussi d’oratoire pour femmes. Des rangées et des rangées de livres et des bancs renversés. De l’autre côté du grillage, la voix tremblante d’un vieillard : « Hélas ! Comme elle est assise solitaire, la cité naguère si populeuse… ». Et ensuite, le murmure des voix qui se répand, chacun chuchotant sa détresse : « Elle si puissante parmi les peuples, ressemble à une veuve… ». Autour de moi, par terre, quelques petites filles, le bruissement de la soie des robes des femmes corpulentes, mères de générations. « Je ne resterai pas jusqu’à la fin des chants funèbres » murmurais-je à la fin de la lecture du Livre des Lamentations, « je pars demain en voyage ». Elles opinent de la tête, signifiant une sorte de bénédiction pour le voyage. Et dehors, une lune presque pleine et un vent parfumé, sec, que j’emporterai avec moi en voyage. Négatif de mémoire de cette nuit de Ticha Be-Av. Et pendant des années je retournerai vers ses ombres, toujours à la dérobée, entre parenthèses. Instant de fragilité de la nostalgie. Transparente comme la neige, comme le sautillement maladroit d’un enfant déguisé en ange, la lumière cachée dans ses ailes déployées dominant un instant le monde entier.

Et durant cette neige de 1979, à ce repas de Pourim à Jérusalem, quand pour la première fois se sont croisés mon chemin et celui de Frédéric – qui revenait excité d’avoir pris cette photo à Méa Shéarim – j’ai silencieusement identifié en lui, un partenaire de cette communauté de nostalgiques, engloutis dans les arcs des portails. De l’extérieur, de l’intérieur. Tenant une fraction de seconde les ailes de l’instant déployés, comme un nouveau chant, comme un cliché de mémoire continuant encore à irradier.

[7]

Les cercles de danse m’apparaissent de la section des femmes. Ils montent dans mon corps avec les corps qui m’entourent, un cercle après l’autre. Le pied se soulève un peu du sol et l’âme monte jusqu’au ciel. L’affluence des corps serrés, main contre main, bras contre épaule, martèlement rythmé du pied jusqu’à la course de ferveur solitaire du rabbin, alors que la communauté l’encourage, le soutient.

Les cercles de danse de mon arrière-grand-père, Reb Itzig Hayot qui eut le privilège, à la fin de sa vie, de monter à Jérusalem. Complétant les errements de la famille, de l’Espagne, en passant par Berlin et Prague et à l’est de l’Ukraine. Il arrive peu avant la veille de Pessah aux maisons de Hornstein, avec sa femme, « la sainte et veille Glikl ». Et là-bas, selon l’histoire racontée dans la famille, il danse toute la nuit pour bénir la rédemption, sur un air transmis à travers les générations, jusqu’aux lèvres de mes deux filles, qui l’entonnent de leur voix pure vers la fin du Shabbat, au moment de la Havdala.

Cercles de danse jusqu’à la dévotion, jusqu’à l’extase, le départ de l’âme. Comme la dévotion de celui qui met tous ses espoirs en D., comme la Souka entièrement provisoire, le toit de branchages laissant passer le soleil, les étoiles et les nuages d’honneur qui seuls protègent les errements se répétant chaque année. Comme l’ouverture des barrières de propriété tous les sept ans, lors de l’annulation des dettes, du repos de la terre. Comme la soumission, corps et âme, au plaisir du Shabbat – domaine sans limites, « la Tente tombante de David ».

La danse en cercles se verse dans mon corps, comprimé dans la section des femmes. La danse des hommes se donnant entièrement dans la douceur et le froissement de la soie, dans les gouttelettes de chaleur et de transpiration. Ils tournent, adorateurs doux, comme des femmes portant la semence dans la Souka de leur matrice. La danse des hommes enlacés l’un à l’autre, tournant les yeux fermés et le regard exalté du rebbe, « Dieu saint et terrible, sauve-nous ».

[7]

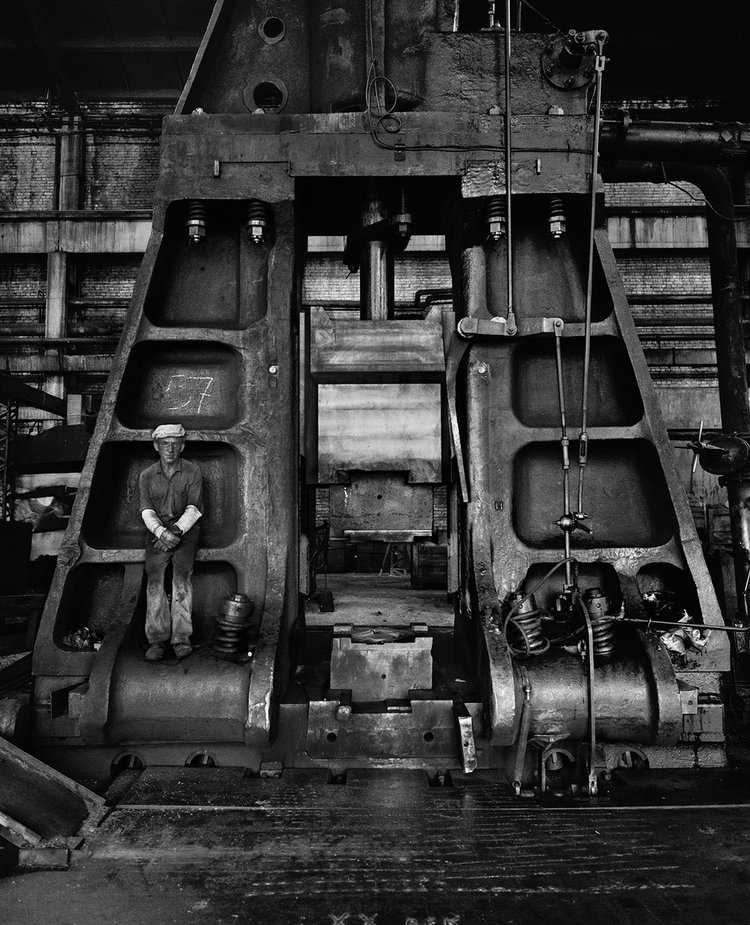

Aleksei Polonsky est assis près de la machine, aussi timide qu’un étudiant d’école talmudique.

Rêves :

« Ils forgeront de leurs glaives des bêches et de leurs lances des serpettes ; un peuple ne tirera plus l’épée contre un autre peuple et on n’apprendra plus l’art des combats ».

« Debout ! les damnés de la terre / Debout ! les forçats de la faim… / C’est la lutte finale / Groupons-nous, et demain / ‘L’Internationale’ sera le genre humain. »

Et le rêve des pionniers de la vallée de Jezréel, dans les années vingt. Avec la même casquette et le chant de « l’Internationale » entremêlé dans les paroles : « Vous encouragerez tous nos frères, disculpés / par la poussière de notre pays quand ils y sont / Ne perdez pas votre exaltation / Venez tous ensemble à l’aide du peuple ». Et avec eux, les rêveurs sans frontières, conduits par Elkind, qui ne se sont pas contentés de la rédemption de la nation et sont revenus des champs de Jezréel vers l’Union soviétique pour libérer les travailleurs du monde entier. Ils fondent un kolkhoze juif en Crimée, construisent une république juive au Birobidjan, jusqu’à ce qu’ils soient réduits au silence, oppressés, envoyés dans des camps de répression pour être tués.

La brisure du rêve scintille encore dans le regard doux comme l’acier d’Alexei Polonsky. Du coin de la machine, le coin de la république du rêve de liberté humaine, qui ne subsiste au vingt et unième siècle que comme pierre tombale. Alors que les esclaves du tiers-monde, encore asservis à l’économie mondiale, fabriquent jour et nuit les rêves de la publicité. Loin d’Alexei Polonsky, loin du rêve qui vibrait autrefois au Birobidjan.

Et moi-même, je suis au cœur d’une guerre entre deux peuples pour une parcelle de terre, entre des histoires entremêlées et contradictoires d’Exil et de rédemption. Je reste avec mes rêves de rémission – repos de la terre, rémission des dettes, libération des esclaves. Sur l’ouverture des clôtures de la propriété à mes frères, au pauvre, à l’étranger, à la bête des champs. Et les paroles du prophète sont encore sur les lèvres comme un rêve lointain. « On n’apprendra plus l’art des combats ». Et la force écrasante du fer de la haine menace comme toujours d’écraser les rêves.